Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (4)

Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – Tief in der Nacht

Für den Wüstensohn verstrich die Zeit in den Gemäuern von Burg Rabenmund quälend langsam. Er war hellwach, seine Sinne geschärft und sein Bein schmerzte nicht mehr. Er kostete jeden Moment aus, denn er wusste, dass der kleinste Fehler das Ende von ihm und den Galottanern bedeuten würde. Die verbliebenden Rabenmunder Gardisten würden nicht lange fackeln und kurzen Prozess mit ihnen machen. Ihr Trupp war inzwischen komplett bewaffnet, doch das sollte eher für ihre weitere Flucht außerhalb der Festung dienlich sein als hier. Sicherlich, eine Waffe in den Händen zu halten wäre im Moment einer Entdeckung hilfreich, doch sie alle waren in einer miserablen körperlichen Verfassung und in einem desolaten moralischen Zustand. Im Moment überwog zwar die Hoffnung auf eine erfolgreiche Flucht, doch diese Hoffnung stand – und das wusste Kalkarib – auf Messers Schneide.

Halbhand führte die gemischte Gruppe durch die Mauern des Stammsitzes der mittelländischen Familie. Sie gingen eine Wendeltreppe hinab und waren wieder in einem unterirdischen Gang angekommen, als er plötzlich vor einem großen Wandschrank stehen blieb. „Hier, hier ist es.“ Er zuckte wieder mit dem Augenlid und tapste zaghaft auf das Holz, als wäre es etwas Besonderes, dass man leicht kaputt machen könnte. „Was soll hier sein?“, warf Kalkarib im Flüsterton ein, denn er konnte beim besten Willen nur kalten Stein und einen hölzernen Schrank sehen. „Dahinter ist der Geheimgang nach draußen“, antwortete Halbhand und kaum hatte er es ausgesprochen, machten sich mehrere der Tobrier auch schon daran, ihn anzuheben und vorsichtig zur Seite zu hieven. Kalkarib blinzelte verwirrt und musste erst seine Gedanken sammeln. Hatte Halbhand ihn hinters Licht geführt? Zwar wurde auch in ihm die Freude auf eine gelungene Flucht größer, aber entgegen seiner Anweisung, hatte Halbhand sie nicht zu Belzora, sondern zum Fluchttunnel geführt. „Halt! Wartet, wir müssen noch Belzora retten.“ Doch die Männer machten keine Anstalten mit ihrem Vorhaben aufzuhören, stattdessen wandte sich Karmold an ihn: „Sprich für dich, Novadi – sie ist schon längst tot“, sagte er im ernsten und düsteren Ton, ehe er weitersprach: „Wir sollten machen, dass wir hier rauskommen.“ Karmolds Worte trafen Kalkarib wie Dolche direkt ins Herz. Wie konnte er das nur sagen? Er konnte es nicht wissen. Außerdem war ER der Anführer dieser Gruppe, und nicht Karmold. „Wir müssen sie retten!“, fauchte Kalkarib, packte Karmold an der Schulter und riss ihn herum, er spürte, wie die Wut wieder in ihn hochkochte. Der alte Mann entgegnete ruhig und entschlossen: „Was willst du machen, Novadi? Mich töten? Bei der Herrin der Untoten, wir sind ohnehin schon alle längst tot – sie hier auf der Burg zu suchen käme dem gleich. Ich für meinen Teil, versuche mein Glück lieber da draußen.“ Und mit diesen Worten riss er seine Schulter unsanft aus Kalkaribs Griff und schaute ihm abwartend an. Unterdessen hatte die Tobrier den Schrank zur Seite gehoben und tatsächlich kam dahinter ein schmaler, mit Spinnweben behangener Gang zum Vorschein. Der Wüstensohn blickte von Karmold in die Gesichter der anderen, nacheinander suchte er sie vergeblich nach Unterstützung ab. In ihren bis auf die Wangenknochen ausgemergelten und schmutzigen Gesichtern lag die pure Angst, kein Feuer loderte in ihnen. Wahrscheinlich wären Sie Kalkarib gefolgt, doch nun, wo sie direkt vor dem Ausgang in die Freiheit standen, war die Aussicht auf diese größer, als die frisch entfachte Treue zu einem unbekannten Novadi. Kalkarib wurde in diesem Augenblick schmerzlich bewusst, dass nicht nur Halbhand ihn an der Nase herumgeführt hatte, sondern er auch beim besten Willen keine Worte hätte finden können, die diese Männer und Frauen jetzt dazu zu bewegen würden, sich erneut in Todesgefahr führ ihn oder Belzora zu begeben. Die Wut ihn ihm wich tiefgehenden Mitgefühls, welches er für die Tobrier empfand. „Dann geht“, sagte er kurz angebunden und atmete dabei schwer aus, denn er musste jetzt eine schicksalsvolle Entscheidung fällen. „Ich werde niemanden aufhalten, doch ich suche Belzora und rette sie. Vielleicht sehen wir uns draußen, mögen eure Götter mit euch sein.“ Er machte auf dem Absatz kehrt und kein Widerspruch erklang. Seine Gedanken waren bei seiner Beschützerin aus der Zelle, die ihm das Leben gerettet hatte. Ohne sie hätte er die ersten Tage hier im Kerker nicht überlebt. Seine Ehre gebot ihm, das Selbe nun für sie zu tun, ganz gleich wer sie war oder was sie zuvor getan oder nicht getan hatte. Sie hatte es verdient, dass er es wenigstens versuchen würde, sie zu finden und zu retten. „Los kommt, gehen wir“, hörte er noch Karmold hinter sich sagen, da packte ihn plötzlich jemand an der Schulter und Kalkarib fuhr angespannt herum. Vor ihm standen Yaqi und zu seiner Verwunderung auch der schüchterne Scharlatan Radromir. „Warte, ich helfe dir“, sagte Yaqi und ihre Worte waren wie Balsam für Kalkaribs Gemüt. Radromir, der mit seiner restlichen Sensibilität für soziale Interaktion bemerkte, dass auch er etwas aufbauendes sagen sollte, entschied sich mit unsicherer Stimme für: „Ich kann euch doch nicht allein gehen lassen, ohne mich wäret ihr doch aufgeschmissen.“ Yaqi und Kalkarib belegten den Scharlatan mit einem fragenden Blick und als dieser spürte, wie sich diese wie Dolche in ihn hineinbohrten, schob er erklärend hinterher: „Na, wegen der Schlösser! Keiner von euch kann … Schlösser öffnen, ja?“ Da Radromirs Nervosität von Moment zu Moment immer stärker wurde, entschied sich Kalkarib für ein entschärfendes Lächeln und sagte: „Danke, dass du mitkommst, Radromir. Ich weiß das zu schätzen.“ Erst jetzt wich langsam die Unsicherheit aus Radromir und während er mit dem Finger verlegen in seinen langen Locken spielte, überkam auch ihn ein kleines Schmunzeln. Während Karmold den Großteil der Galottaner durch den Fluchttunnel führte, schlossen sich Kalkarib, Yaqi und Radromir zusammen, um Belzora zu befreien.

Die Suche nach ihr gestaltete sich jedoch nicht einfach, denn keiner von ihnen wusste, wo sie sie hingebracht hatten. Sie wussten, dass vom tiefsten Kerker, über hängende Käfige auf dem Burghof, bis hin zur höchsten Zinne alles möglich war. Zudem kam erschwerend hinzu, dass sie sich die ganze Zeit vorsichtig und langsam fortbewegen mussten, um nicht entdeckt zu werden und es zu allem Überfluss auch noch tiefste Nacht war. Letzteres kam ihrer Heimlichkeit auch zugute, immerhin schlief auch ein Großteil der verbliebenden Burgbesatzung, aber das gleiche konnte auch für Belzora gelten. Fast schon wünschte sich Kalkarib, dass sie gerade gefoltert werden würde, dann würde man zumindest wissen, dass sie noch am Leben war und wo sie sich aufhielt. Nach einer Weile des vorsichtigen Suchens war es Radromir, der eine entscheidende Eingebung hatte: „Wie wäre es, wenn wir jemanden fragen?“ Auch wenn die Frage anfangs äußerst dümmlich erschien, so war sie doch simpel und zugleich zutreffend, dachte Kalkarib. „Hmm, aber wen? Schlafen diese Wachen nicht alle zusammen in einem Raum?“ Die zwei Wachen vor der Waffenkammer konnten sie nicht mehr fragen, die Galottaner hatten ihre Lebenslichter bereits ausgeblasen, nachdem sie zuerst nur betäubt waren. Kalkarib hätte es gerne verhindert, doch dann wäre seine Tarnung wohl oder übel aufgeflogen. „Was ist mit der Kerkerwache?“, warf Yaqi ein. Sie hatten die Kerkertür wieder geschlossen, als sie alle entkommen waren, damit es der Wache nicht auffallen würde. Erst jetzt fiel Kalkarib ein, dass Yaqi einen der Wachschemel hatte mitgehen lassen und das dessen Verschwinden anscheinend – zu ihrem Glück – nicht zu viel Misstrauen bei der Wache hervorgerufen hatte. „Der sollte allein da unten sein, und noch dazu müde. Er wäre ein leichtes Opfer und sollte wissen, wo das Rabenmund-Kind die Gefangenen hinbringt“, sagte Kalkarib und bekräftigte damit Yaqis Plan. Vorsichtig schlichen sie daher zurück in den Kerker der Burg. Unterwegs mussten sie einer Patrouille ausweichen und wären fast entdeckt worden, doch Kalkarib konnte Radromir noch rechtzeitig zurück in den Schatten ziehen.

Im Gang des Kerkers angekommen, sahen sie die bemitleidenswerte Wache dort allein sitzen. Er saß auf seinem verbliebenen Schemel, ein angeschnittenes Stück Käse und ein abgerissenes Stück Brot lagen auf dem Tisch und der Oberkörper der Wache lag auf dem Rest desselben, anscheinend war er im Sitzen eingeschlafen. „Das wird einfach“, gluckste Yaqi freudig und steckte ihr Kurzschwert weg. Sie sprachen sich kurz ab, schlichen sich dann an und zu dritt war es für sie ein leichtes, die schlafende Wache zu überwältigen. Die Wache, ein junger Mann, der gerade einmal im Alter von Kalkarib war, hatte bei der Befragung Todesangst in den Augen und würde ihnen wohl alles verraten. Während Yaqi und Radromir ihn festhielten, baute Kalkarib sich vor ihm auf, um dann mit seinem stärksten Novadi-Akzent zu sagen: „Du verrätst mir jetzt, wo der Rabenmund-Bengel die Gefangenen hinbringt, oder ich schwöre dir, bei Rashdul, dass ich dir was abschneiden werde.“ Der Akzent entfaltete seine Wirkung, denn Kalkarib wusste, dass dieser für Mittelländer angsteinflößend wirkte. Er legte zudem das Ende seines Säbels zwischen die Beine der Wache und stocherte damit ein wenig an der sensiblen Stelle herum. Zudem war es wohl sowohl seinem gespielt starken Akzent, als auch der Arroganz der Mittelländer geschuldet, dass es niemanden auffiel, dass er ‚Rashdul‘, und nicht ‚Rastullah‘ sagte. Wenn er schon so eine Scharade innerhalb einer anderen Scharade spielen musste, musste er nicht auch noch den Namen des Alleinen beschmutzen. Dass die ‚Unschätzbar Alte‘, wie man die Stadt in Mhanadistan auch noch nannte, so ähnlich klang wie seine Gottheit, war außerdem gerade mehr als dienlich. Mit zitteriger Unterlippe und Tränen in den Augen, war dem junge Wachmann anscheinend nach Kooperation zumute: „D-Die w-werden da … da … da hinten hingebracht. Der Gang … da …“ er nickte mehrfach in eine Richtung. „… dort lang. D-d-d-dann die zweite Tür zur rechten Hand.“ Kalkarib nahm den Säbel weg, was schlagartig dazu führte, dass sich der junge Wachmann etwas entspannte. Als Kalkarib sah, wie Yaqi nach ihrem Streitkolben griff, denn für sie waren sie fertig mit ihm, kam ihr Kalkarib zuvor, indem er mit dem Knauf des Säbels dem Wachmann kurzerhand gegen die Schläfe schlug, woraufhin dieser sofort das Bewusstsein verlor und erschlaffte. Yaqi und Radromir legten ihn im Anschluss vorsichtig ab, jedoch eher, um keinen unnötigen Laut zu verursachen und nicht um ihn zu schonen. „Dann lasst sie uns holen“, flüsterte Kalkarib und ging nicht weiter auf die Situation eben ein. Gedanklich zählte er die Sünden, die er beging und Mord sollte nicht dazu gehören.

Die zweite Tür zur rechten Hand, wie der Wachmann sagte, war so unscheinbar wie alle anderen auch und noch dazu unbewacht, was sowohl ein gutes, aber auch ein schlechtes Zeichen sein konnte, dachte Kalkarib. Zu dritt lauschten sie zuerst an ihr, doch vernahmen sie keinen Laut aus dem Innern. Als sie die Tür vorsichtig öffnen wollten, stellten sie fest, dass sie verschlossen war, was Radromir ins Spiel brachte. Fast schon wie ein eingespieltes Team lehnten sich der Wüstensohn und die junge Frau mit den Schlagenhautbildern am Kopf mit ihren Rücken gegen die Wand und schautet demonstrativ weg. Radromir begann sich erneut die Hände zu reiben und sein ‚Ding‘ zu machen. Sie hörten ihn flüstern, es schien fast so, als würde er ein Monolog mit dem Schloss führen, bei dem er versuchte, es dazu zu ‚überreden‘, sich zu öffnen. Es dauerte ein paar Momente und tatsächlich, das Schloss schnappte auf. Wie ein Diener, der eine höhergestellte Person die Tür aufhielt, machte er einen Schritt zur Seite und verneigte sich mit einer ausladenden Geste vor seinem ‚Herrn‘. Kalkarib trat an die Tür und drückte sie leise auf. Der Raum, der gerade einmal vier mal vier Schritt groß war und in dem es nach verschmortem Fleisch und scharfen Urin roch, war nur spärlich erhellt. Auf einer kleinen Anrichte stand eine Öllaterne und auf mehreren hohen Hockern lagern blutverschmierte gusseiserne Instrumente bereit, die Kalkarib zum Teil aus seiner Zeit, als er noch im Stall arbeitete, kannte. Ihm überkam sowohl ein Gefühl der Erleichterung als auch ein Gefühl der Übelkeit, als er Belzora in der Mitte des Raumes hängen sah. Mit zwei schmiedeeisernen Ringen an den Händen hing sie an der niedrigen Decke. Doch das war längst nicht das schlimmste. Ihr Körper war übersät mit scheinbar wahllos gesetzten Schnitten und Stichen, überall ronn frisches und altes Blut an ihr herab, vermischte sich mit ihrem Schweiß und Dreck zu seiner widerwärtig stinkenden dunklen Kruste. Ihr langes blondes Haar klebte an ihr. Trotz ihres erbärmlichen Zustands war jeder ihrer massigen und beeindruckenden Muskeln, die ihr Körper zu bieten hatte, in einem Zustand der Anspannung. Ihr Körper wurde dadurch zu einer einzigen Muskellandschaft aus Hügeln und Tälern, die erneut in Kalkarib ein warmes Glühen in seiner Körpermitte aufkeimen ließ. Er stürzte voran, er musste wissen, ob sie noch lebte. Seine Hände griffen nach ihrem Kopf und als er spürte, dass noch Wärme in ihr war, fiel ihm ein Stein von Herzen. „Belzora? Bist du wach?“, hauchte er mit sanftem Akzent und suchte sie nach Verletzungen im Gesicht ab, da auch dieses Blutverschmiert war. „Hey, kleiner“, sagte sie und lächelte ihn mit blutigen Zähnen und aufgeplatzten Lippen an. „Du siehst furchtbar aus, du musst mehr essen.“ Belzoras Worte überraschten Kalkarib, so dass er zuerst nicht bemerkte, dass sie nur scherzte. Hinter ihm begann Yaqi zu kichern. „Dir geht’s anscheinend besser als du aussiehst. Wir sind hier, um dich zu retten“, sagte Kalkarib, der das offensichtliche aussprach und nach einer Möglichkeit suchte, sie zu befreien. Die Handschellen waren mit Schlössern versehen und einen Schlüssel sah er auf Anhieb nicht. „Radromir, kannst du …?“ Kalkarib deutete auf die zwei Schlösser die Belzoras Handfesseln sicherten. „Ähm, ja … ich kann es … versuchen.“ Er trat heran und tastete eines der Schlösser in Deckenhöhe ab, während sich Yaqi und Kalkarib im Raum nach einem banalen Schlüssel umsahen. „Wo sind die anderen?“, fragte Belzora nuschelnd, der es schwer fiel deutlich zu sprechen, da ihre Lippen von der Folter angeschwollen waren. „Die sind … schon vor.“ Kalkarib entschied sich für die diplomatische Antwort, doch Yaqi schob eine etwas ehrliche Variante hinterher: „Karmold, die feige Sau, hat dich hier hängen lassen und ist abgehauen.“ Belzora schnaufte wissentlich. Anscheinend war ihr bewusst, dass es unter den ihrigen jemanden gab, der nur darauf gewartet hatte, die Führung zu übernehmen. Kalkarib wurde wieder bewusst, dass er sich hier nicht unter einer Gruppe ehrhafter Vertreter des Mittelreiches befand, sondern unter einem Haufen gefangenen Galottaner, für die Verrat und Heimtücke Alltag waren. Doch auch unter Solchen konnte man Ehre finden, dachte er sich. Immerhin hatte Belzora ihm grundlos geholfen. Und Yaqi und Radromir waren ebenfalls hier, um ihm zu helfen und sie zu befreien. Anscheinend gab es auch in den dunkelsten Landen einen Funken Licht und Hoffnung. „Meh, ich kann den Schlüssel nicht finden.“ ächzte Yaqi, die gerade in einem Eimer voller blutiger Lumpen gewühlt hatte. „Sucht ihr den hier?“, tönte eine arrogante und junge Stimme von der Tür und sofort rutschte Kalkarib das Herz in die Hose. Sie alle erstarrten als sie rumfuhren und zur Tür schauten, wo zwei gerüstete Wachen standen, kalten Stahl in den Händen, während hinter ihnen, gerade so über die Schultern hervorguckend, das makellose und blonde Gesicht des Rabenmunder Bengels zu sehen war, der verspielt einen kleinen Schlüssel in der Hand hielt. Kalkarib hatte instinktiv seinen Säbel herausgezogen und auch Yaqi hatte ihren Streitkolben schon in der Hand. Während Radromir noch hastig nach seinen Langdolch, den er in der Waffenkammer hatte mitgehen lassen, fingerte. Währenddessen schoben sich vier bewaffneten Wachen in den Raum und stellten sich nebeneinander auf. Kalkarib wog die taktische Situation ab: Sie waren nur zu dritt, da Belzora keine Hilfe war, ganz im Gegenteil, sie war sogar ein taktischer Nachteil, da sie mitten im Raum blutig von der Decke hing. Hinzukommend waren sie nur spärlich bewaffnet, wohingegen die vier Rabenmunder Wachen allesamt Äxte und Streitkolben hatten. Zu ihrem Glück trug keiner von ihnen Kettenhemden oder andere metallene Rüstungen, da sie auf ihrer eigenen Burg schließlich nicht erwarteten auf Feinde zu treffen. Additiv war da noch der Bursche, doch der schien sich im Moment eh rauszuhalten und war nur mit einem Dolch bewaffnet, weshalb Kalkarib, die Situation abwiegend, „Lasst uns verhandeln“, vorschlug.

Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (3)

Im Kerker von Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – In der Nacht

Stille war in den Kerker eingekehrt, doch ob das ein gutes Zeichen war, vermochte Kalkarib nicht einzuschätzen. Kein Laut drang zu ihnen, nachdem sie Belzora an seiner statt geholt hatten. Vielleicht war sie wirklich so stark wie sie aussah, oder vielleicht war ihr Geist sogar noch stärker. Zumindest redete der Wüstensohn sich das ein, denn an etwas anderes wollte und konnte er einfach nicht glauben. Sie hatte sich, um ihn zu retten, nach vorne gestürzt und so ihr eigenes Schicksal besiegelt. Spätestens jetzt befahl ihm seine Ehre, dass er in ihrer Schuld stand. Doch eins nach dem anderen. Im Moment stand er zusammen mit den anderen Insassen, die allesamt so sehr stanken, dass er das Gefühl hatte, inmitten eines Dunghaufens zu stehen, direkt vor der Zellentür, an der sich der Scharlatan Radromir gerade zu schaffen machte. Zuvor hatten sie an ebendieser gelauscht, um sicher zu gehen, dass die Wache gerade nicht auf ihrem Platz war. Es gab also ein kleines Zeitfenster, an dem sie etwas lauter sein konnten. „Jetzt mach schon“, zischte jemand ungeduldig. „Was dauert denn da so lange?“, sagte eine andere Stimme. „Pscht!“, zischte es von vorne zurück. Der langhaarige Radromir, in dessen braunen und welligen Haaren ganz viel Stroh steckte, fuhr mit finsterem Blick herum. „So geht das nicht“, intonierte er melodramatisch und machte eine Geste mit den Händen die so aussah, als würde er etwas zerbrechliches in den Händen hälten. „Ich brauche dafür … Ruhe, ja? Und ein wenig Zeit.“ Er drehte sich wieder zur Tür, während einige der anderen nur mit den Augen rollten oder ungeduldig ihr Gewicht von einem auf das andere Bein verlagerten. Wieder vergingen einige Momente. Kalkarib blickte angespannt zwischen den umstehenden Mitinsassen umher, die ihm allesamt einen respektvollen Abstand gaben: Links neben ihm stand ‚Halbhand‘, der – wie sich später herausstellte – eigentlich Tharsonius hieß, weshalb Kalkarib ihn weiterhin gedanklich als ‚Halbhand‘ in Erinnerung behielt, da er sich den Namen nicht hätte merken können. Dieser kannte die Burg, den Weg zur Waffenkammer und den vermeidlichen Fluchtunnel, von dem er den anderen nicht erzählen wollte. ‚Zu meiner eigenen Sicherheit‘, sagte er und Kalkarib konnte in anbetracht der anderen Insassen sehr gut nachvollziehen, wieso er damit hinter dem Berg hielt. An seiner Stelle würde er sich wohl genauso verhalten, immerhin wurde er so zu einer taktisch beschützenswerten Person. Zu seiner rechten stand Yaqi, ein junges und hageres, aber nicht minder muskulöses Weib mit sehr kurzen Haaren und Hautbildern mit Schlangenmotiven auf beiden Kopfseiten, die, als Kalkarib vorhin nach Belzoras Entfürung das Wort erhob, die erste war, die ihn unterstützte. ‚Lasst ihn ausreden!‘, fauchte sie mit einer so garstigen Bestimmtheit, dass man glaubte, ein Fluch käme über jeden, der es wagen würde, ihr zu widersprechen. Denn kurz nach Belzoras Entführung war es Kalkarib, der das Wort ergriff, um die Tobrier dazu zu bringen jetzt nicht zu verzagen und an Belzoras Plan festzuhalten. Doch hatte er nicht damit gerechnet, dass es selbst hier, im Kerker auf Burg Rabenmund, soetwas wie eine Hierarchie, oder sollte man besser sagen ‚Hackordnung‘, gab. Er wurde nämlich jäh von einem älteren Mann unterbrochen, sein Name war Karmold, der Kalkaribs Autorität sofort in Frage stellte. ‚Was glaubst du wohl wer du bist, Novadi! Es ist niemand mehr da, der dich beschützt!‘ Das waren seine Worte, als er aufstand und sich vor ihm aufbaute. Auch wenn er Schmerzen im Bein hatte, so stellte sich Kalkarib ihm gegenüber, um ihn die Stirn zu bieten. Zu seinem Glücke war da Yaqi, die genau in diesem Moment dazwischen ging, denn ohne seine Waffen und in seinem Zustand, wäre er dem offensichtlichen kriegsgestandenen alten Mann unterlegen gewesen. Kalkarib bestand darauf, den Plan weiter auszuführen und Belzora aus der hochnotpeinlichen Befragung zu befreien, in der sie sich ohne Zweifel befand und dass er und die andere es ihr schuldeten. Es war ihr einziger Weg in die Freiheit und nur eine Frage der Zeit, bis der Knabe jeden hier einen nach dem anderen rausgeholt haben würde. Jeder sollte sich also die Frage stellen, ob er bereit war, sich heute seine Freiheit wieder zu holen oder ob er lieber hier auf Burg Rabenmund sterben wollte. „Und was macht dich zum neuen Anführer?“, wollte der grauhaarige Karmold wissen und schob dabei provizierend das Kinn nach vorne. Kalkarib dachte zuerst an Sieghelm, doch ihm wurde schnell genug bewusst, dass er ihn nicht als Argument benutzen konnte. Er kramte in seinen Gedanken nach einem anderen Argument, irgendetwas, das er diesen verzweifelten Männern und Frauen anbieten konnte, das sie davon überzeugen würde, ihm zu folgen. So sehr er sich auch anstrengte, ihm fiel auf die Schnelle nichts ein. Er brachte daher nur ein abgehacktes ‚Weil …‘ heraus. Der alte Karmold nutze Kalkaribs Moment der Unsicherheit, wandte sich an die Zelleninsassen und posaunte überheblich heraus: ‚Seht ihr! Er weiß es nicht. Lasst uns also nichts überstürzen und die Situation neu bewerten.‘ Kalkarib sah, wie einige der Insassen nickten und andere unsicher zwischem ihm und seinem Herausforderer hin- und her schauten. Er konnte ihn unmöglich angreifen, Karmold war zwar ebenfalls in einem heruntergekommenen Zustand, doch sein sehniger Körper und die vielen Narben erweckten den Eindruck, dass er sich auch schon so manch nachteiliger Situation befreien konnte. Eine körperliche Konfrontation war für den Wüstensohn daher im Moment ausgeschlossen, was ihn wütend werden ließ. Wütend darüber, wie er überhaupt in diese Situation geraten war, wütend über die Lüge, die er hier im Kerker leben musste und dass ihm nicht einmal die Wahrheit vor schlimmeren bewahren konnte. Mit geballten Fäusten machte er einen Schritt nach vorne, heran an Karmold, der sich seines Sieges schon sicher war und sich wegen Kalkaribs Herantreten nun erneut aufbaute. ,Weil …‘ setzte der Novadi erneut an, wobei dieses Mal viel mehr Tiefe in seiner Stimme lag. Er fixierte seinen Kontrahenten, er spürte wie die heißspornige Wut in ihm hochkochte und er alle Kraft aufwenden musste, um nicht unkontrolliert auf ihn loszugehen. Er hörte sich die folgenden Worte sagen, war sich jedoch nicht seiner Erscheinung dabei bewusst, die alle anderen in dieser Kerkerzelle wahrnahmen. Seine braunen Augen wurden schlagartig zu roten Feuerbällen und eine Brust schwoll an und glomm von innen heraus wie ein heißer Kohlenofen, als er sagte: ‚Der Alleinige ist mein Zeuge – Weil du es bereuen würdest dich mit mir angelegt zu haben, so wahr ich hier stehe stehe.‘ Kalkarib war heiß, er spürte wie sein Blut in ihm kochte und sein Körper pulsierte, als er dies sagte. Es fühlte sich an, als wäre er ein Fass, das bis zum Überlauf gefüllt war mit kochendem Wasser. Nur ein kleiner Tropfen würde genügen, um es zum Bersten zu bringen. Doch entgegen Kalkaribs Erwartung, bekam Karmold große, furchterfüllte Augen, legte seine Hände schützend vor sein Gesicht und nahm eine unterwürfige Haltung ein. ‚Ganz ruhig, ganz ruhig‘, begann er wimmernd, was das Gemüt des Wüstensohns ein wenig abkühlte. Seine glühende Brust verglomm, als er die beschwichtigenden Worte seines Kontrahenten vernahm. ‚Wir müssen es ja nicht gleich überstürzen. Vielleicht sollten wir, ähm, an Belzoras Plan festhalten.‘ ‚Ja, genau das werden wir tun‘, sprach Kalkarib, dessen rotglühenden Feuerbälle sich wieder zu braunen Augen normalisierten. ‚Und wir werden sie nicht nur retten, sondern auch sicher hier rauskommen.‘ Seit diesem Moment wagte es niemand mehr etwas gegen Kalkarib zu sagen. Er selbst hatte es nicht mitbekommen, wie sein innerstes Geheimnis kurz davor war aus ihm herauszubrechen, doch das Spektakel entfaltete sofort seine Wirkung und seit diesem Moment gaben alle Mitinsassen ihm ein kleines bisschen mehr gebührenden Abstand als zuvor.

Ein kaum hörbares metallisches Klicken war zu vernehmen. Radromir drehte sich mit einem verschmitzen Lächeln um und nickte. „Es ist offen“, flüsterte er und trat sofort beiseite. Er war zwar derjenige, der die Tür öffnen konnte, aber gewiss nicht der, der zuerst hindurch durchtreten würde. Das überließ er lieber jemand anderen. Doch niemand machte die anstalten die Zellentür zu öffnen, stattdessen schauten die Insassen nur nervös hin und her und bald schon wurde Kalkarib mit mehreren auffordernden und hoffnungsvollen Blicken belegt. Ehe er realisieren konnte, was gerade geschah, schob sich auch schon der grauhaarige Karmold nach vorne zur Tür durch. „Ich gehe zuerst“, sagte dieser, was Kalkarib recht war. Der grauhaarige Tobrier drückte vorsichtig die Tür auf, dahinter lag ein schmaler Gang, der nach links und rechts abging und nur von schwachem Fackelschein erleuchtet wurde. Zaghaft folgten ein paar der Mitinsassen. Karmold wandte sich an Halbhand und erkundigte sich nach dem Weg. Dieser sah sich suchend um und nach einem kurzen Augenblick deutete er selbstsicher in eine Richtung. Es war ein seltsames Schauspiel, das sich in den nassfeuchten Kerkermauern abspielte. Über ein dutzend Männer und Frauen, ausgemergelt und am Rande der Erschöpfung, gezeichnet durch Mangelernährung und schlechter Unterbringung, versuchten mehr schlecht als recht auf abgetreten Stiefeln oder gar barfuß so leise wie möglich durch einen schmalen Gang zu schleichen. Während sich der ein oder andere recht geschickt dabei anstellte, sich duckte, klein machte oder sich, soweit es möglich war, im Schatten aufhielt, gab es andere, die sich fast schon übertrieben aufrecht und ganz und gar nicht lautlos fortbewegten. Kalkarib gehörte eher zur ersten Gruppe, wobei sein verletztes Bein es ihm immernoch etwas schwer machte. Aus reiner Verzweiflung und in Ermangelung besserer Alternativen, entschied sich Yaqi, die junge Tobrierin mit den Hautbildern auf dem Kopf, dazu, den hölzernen Schemel der Wache als improvisierte Waffe mitzunehmen, was Kalkarib mit einer Mischung aus Grinsen und anerkennendem Nicken quittierte. Zwei Abzweigungen und eine Wendeltreppe, die sie nach oben führte, später, erreichten sie die vermeidliche Waffenkammer. „Da vorne ist sie“, flüsterte Halband, zeigte mit zwei Fingern auf eine Tür und zuckte dabei unkontrolliert mit dem Augenlid. Doch die Tür wurde bewacht, an einem Tisch saßen zwei Wachen in schwarzweißen Rabenmund-Wappenröcken und spielten gelangweilt miteinander Karten. Von ihrer Position aus mussten sie mindestens fünf Schritt bis zu ihnen überbrücken, was den Wachen – selbst, wenn sie überrascht waren – genug Zeit gab, auf ihr Anstürmen zu reagieren. Sofort machte sich Zweifel breit und Kalkarib hörte wie die Leute hinter ihm entmutigt miteinander flüsterten, wie sie dies bloß bewerkstelligen sollten. Kalkarib musste etwas unternehmen, ehe die Leute begannen, etwas Dummes zutun. Er packte Karmold an der Schulter und bekam dadurch seine Aufmerksamkeit. „Du übernimmst die rechte, ich den linken.“ Kaum hatte er es ausgesprochen, warf Karmold einen ungläubigen Blick zu den Wachen. „Hat dich der Namenlose geritten, Novadi? Wir zwei gegen die?“, zischteder gealterte Kämpfer ungläubig und deutete bei sich selbst an die Stelle, an der normalerweise eine Waffe hing. „Mit einer Waffe, kein Problem, aber so … vergiss es“, schob er noch hinterher und schüttelte den Kopf. „Ohne mich“, sagte Karmold. „Dann mach ich es.“ Kalkarib blickte zu der Stimme, die zu Yaqi gehörte, die ihren hölzernen Wachschemel schon kampfbereit in den Händen hielt. Karmold machte bereitwillig für Yaqi Platz, die an seiner statt nach vorne trat. „Gut, dann wir“, entschied Kalkarib mit einen Blick auf den Schemel. Auch wenn ein bisschen Wahnsinn in den Augen der jungen Frau lag, so kam es ihm gerade nur mehr als recht. „Ich werde sie ablenken. Du kommst dann nach, sobald sie dir den Rücken zugedreht haben“, befahl er im Novadi-Akzent und wartete ihr bestätigendes Nicken ab. Er atmete ein letztes Mal tief durch und trat dann aufrecht aus dem Schatten zu den Wachen heran. „Salamaleikum, meine Freunde!“, sagte er in seinem besten Garethi und streckte dabei seine Arme ganz weit aus. „Eure Götter haben uns eine wundervoll kühle Nacht geschenkt, bei der selbst Rastullah neidig werden würde“, fuhr er fort und trat dabei Schritt für Schritt näher an die Waffenkammer heran. Die Wachen, eine Frau mit langem braunem Zopf und ein Mann mit ledriger Haut und einem dichten, zotteligen Bart, hatten sich inzwischen erhoben und ihre Hände an ihre Streitkölben gelegt. „Ich danke Rondra dafür, dass euer Herr mir meine Freiheit geschenkt hat, gepriesen sei die Weisheit das Hauses Rabenmund!“ Inzwischen hatten sich die beiden Wachen direkt vor die Waffenkammertür gestellt und Kalkarib stand genau vor Ihnen, was aufgrund des Winkels der Tür zu dem Gang, in dem die Tobrier warteten, dazu führte, dass sie jetzt mit dem Rücken zum Gang standen. „W-Wer bist du?“, platze es aus der Wache heraus. „Wer ich bin?“, entfuhr es Kalkarib mit gespielt höchster Empörtheit. „Ich bin die Spektabilität der geheimen Wüstentruppen der Magierakdemie zu Punin“, improvisierte er, vollführte dabei eine ausladene Geste und hoffte, dass Yaqi jeden Moment den Holzschemel über den Kopf der Wache ziehen würde. „Geheime Wüstentruppen? Was für Wüstentruppen?“, hakte die Wache nach und strich sich nachdenklich mit der Hand durch seinen Bart. „Die des …. Kalifen Malkillah, im Auftrag von Bey Nehazet ibn Tulachim.“ Kalkarib sah, wie seine flüchtig improvisierte Scharade so langsam einzustürzen drohte, weshalb er ins Schwitzen geriet, denn lange würde er die Wachen nicht mehr hinhalten können. „Bey Nehazet? Von dem habe ich schon mal gehört“, sagte die Frau und wirkte ernsthaft interessiert. „Ist das nicht der Prophet der …“ KNACK! Die Frau wurde jäh von einem hölzernen Schemel unterbrochen, der mit hoher Geschwindigkeit auf ihrem Hinterkopf aufschlug und sie auf der Stelle nicht nur zu Boden, sondern auch aus ihrem Satzbau schleuderte. Hinter ihr kam die breit grinsende Yaqi zum Vorschein. Kalkarib, der nur für einen kurzen Moment abgelenkt war, packte den langen Stil des Streitkolbens vom Wachmann und drückte mit aller Kraft dessen metallenen Kopf in Richtung des anderen fleischlichen. Noch ehe die Rabenmunder Wache seine Muskeln anspannen und seine Niederlage damit verhindern konnte, traf das Spitze des Streitkolbens seine Stirn, woraufhin er ohne Umschweife mit einer blutigen Wunde zu Boden sackte. Beide Wachen waren ausgeschaltet und ein Alarm schien ausgeblieben zu sein. „Was hast du so lange gemacht?“, erkundigte sich Kalkarib nervös bei Yaqi. „Ich war mir nicht ganz sicher auf welcher Seite du bist“,entgegnete die kahlköpfige Frau und brach in ein unterdrücktes Kichern aus. Kalkarib, der mit dieser Reaktion nicht so recht umzugehen wusste, entschied sich ebenfalls zu einem schwachen Grinsen, manchmal war es besser einfach nicht nachzufragen. Karmold und Yaqi nahmen die Streitkölben der Wachen ansich, während die anderen sie nach anderen Kurzwaffen und Münzen absuchten. Kalkarib winkte Radromir heran, denn mit Sicherheit war die Waffenkommen ebenfalls abgeschlossen. Dieser hüpfte angewidert über die betäubten Wachen und machte sich sofort am Schloss zu schaffen. „Gebt mir einen Moment der Ruhe, ja?“, sagte er noch und blickte die direkt bei ihm stehenden Yaqi und Kalkarib lange an. „Ich kann nicht wenn jemand guckt“, schob er noch hinterher und wirkte dabei wie ein kleines Kind, das soeben aus Versehen die Lieblingsvase ihrer Mutter kaputt gemacht hatte und reumürig um Vergebung bat. Mit einem synchon langen Ausatmen drehten sich Kalkarib und Yaqi um und blickten demonstrativ in andere Richtungen. Wäre die Situation, in der sie sich befanden, nicht so lebensbedrohlich gewesen, wäre sie absurd genug, um daraus eine Szene für ein Bühnenstück auf den Schauspielbühnen Havenas zu machen. Kurze Zeit später war auch diese Tür geöffnet und tatsächlich, sie hatten die Waffenkammer gefunden, welche jedoch entgegen ihrer Erwartung sehr leer war. Dann wurde ihnen bewusst, dass ja ein großteil der Besatzung der Burg momentan nicht hier war und sie daher nur noch wenig Ausrüstung hier hatten. Doch der spärliche Rest genügte, um sie trotzdem alle zu bewaffnen. Kalkarib fühlte sich für einen kurzen Augenblick lang sehr glücklich, als er unter einem grob gewebten Tuch seinen Säbel wiederfand. Auch, wenn es ihm nicht unbedingt den Erfolg sicherte, aber er war der Freiheit damit ein Stück näher gerückt und hatte sein Schicksal nun wieder in seinen eigenen Händen, zumindest fühlte es sich für ihn so an. „So, auf geht’s, holen wir Belzora und dann verschwinden wir von dieser Burg“, waren seine Worte, als er mit seinem Khunchomer die Waffenkammer verließ und vor sich einen kleinen Haufen Tobrier vorfand, die nicht nur bewaffnet, sondern auch noch in höchsten Maßen bereit waren ihm und seinem Befehl zu folgen. Er verschwendete keinen Gedanken daran, dass er gerade zum Anführer eines verfeindeten Trupps geworden war, der eine verfeindete Gefangene befreien wollte und bereit war, dafür verbündete Streitkräfte zu töten.

Teil VI – Die Sehnsucht nach Geborgenheit (2)

Im Kerker von Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – Gegen Mittag

Kalkarib musste den ganzen Tag im Kerker von Burg Rabenmund an Belzoras Worte denken: Heute Nacht werden wir fliehen. Immer wieder testete er sein verletztes Bein, spannte es an, drehte es und stieß es vorsichtig gegen die Wand, um herauszufinden, wie belastbar es war. Die Verbände mussten zwar dringend gewechselt werden, doch Adellindes Wundversorgung schien wirklich hervorragend zu sein, auch wenn er den Schmerz noch spürte, so würde ihn sein Bein bei einem vermeidlichen Fluchtversuch nicht allzu sehr einschränken. Doch sein Bein war nicht seine einzige Sorge, die ihn den ganzen Tag über quälte. Was, wenn er, oder dieser Radromir, der in der Lage sein soll, das Schloss auf magische Weise zu öffnen, von dem jungen Rabenmund-Spross aus der Kerkerzelle geholt werden. Der Wüstensohn spürte, wie ihm seine Sorgen die Kehle zuschnürten. Nicht, dass er etwa hätte sagen wollen, doch das Unbehagen in ihm wurde immer mächtiger. Der ganze Plan Belzoras hing an einem seidenen Faden und warum waren sie nicht schon früher geflohen, wenn sie in der Lage waren, die Kerkertür zu öffnen? Er traute sich nicht es anzusprechen, denn er wusste, jedes Gespräch mit ihr barg potenziell die Möglichkeit in sich, seine ungewollte, aber lebenssichernde Tarnung auffliegen zu lassen. Irgendwann am Nachmittag wurde ihnen eine große Schüssel Haferbrei hereingereicht, Belzora, die so etwas wie Anführein hier in Kerker war, nahm sie sofort an sich und stellte sie, ohne auch nur ein Wort zu sagen, zuerst vor Kalkarib, ohne dass sich jemand wagte dem zu widersprechen. „Hier, wenn du zuerst davon isst, ist es vielleicht nicht ganz nach deinen Gesetzen, aber besser, als wenn die anderen ihre Finger drin hatten“, sagte sie und setzte sich im Schneidersitz vor ihn hin. Würde sie ihm jetzt etwa beim Essen beobachten? „Danke, ich …“, entgegnete er mit hauchender Stimme, „… habe keinen Hunger.“ Was glatt gelogen war, er hatte sogar einen solchen Hunger, dass er jetzt einen ganzen Feigenbaum hätte leer essen können, aber als er einen Blick in die Schale warf, überkam ihn ein spontaner Würgereiz. Er hatte ohnehin noch nie verstanden, wie diese Mittelreicher diesen Schleim essen konnten, aber den Brei, den er sonst von seinen Mitreisenden kannte, sah wenigstens etwas appetitlicher aus als dieser, der ihn eher an eine Pferdetränke erinnerte, die seit Wochen nicht mehr gewechselt wurde. „Du musst etwas essen.“ Belzoras Worte waren streng, aber dennoch liebevoll, wie die Worte einer Mutter zu ihrem Kind, wenn es krank war und unbedingt etwas essen musste, um wieder gesund zu werden. „Du musst zu Kräften kommen für heute Nacht“, schob sie hinterher und tippte auf den Rand der Schüssel, wobei sie ihn mit ihren blauen Augen so fest anstarrte, dass sich Kalkarib weder traute zu verneinen, noch ihr in die Augen zu schauen. Er musste das Spiel mitspielen, das war klar, und dazu gehörte auch die Flucht aus den Fängen der mittelreichischen Adelsfamilie, die eigentlich auf seiner Seite waren. Er schluckte einen Klos im Hals herunter und holte sich, seinen Ekel beiseite schiebend, etwas von den stückigen Morast aus der Schüssel. Als er es sich in der Mund schob wollte sein Körper es am liebsten sofort wieder ausstoßen, doch er zwang sich es herunterzuschlucken. „So ist es gut, nimm noch etwas.“ Belzoras Lippen formten ein Lächeln. Sie gab einem der anderen ein Zeichen, der sich sofort an die Zellentür begab, um zu lauschen, ob draußen vor der Kerkertür jemand war. Als er den Kopf schüttelte kauerte sich die kräftige Frau auf den Boden und zischte einmal kurz, woraufhin die ganzen Insassen, die überall verstreut lagen begannen sich wie Widergänger zu erheben und um sie zu scharren. Während Kalkarib mit den zweiten ‚Bissen‘ kämpfte, zählte er das erste Mal, wie viele es waren. Aufgrund des kleinen Fensterspalts und der auf- und übereinander liegenden Personen war es ihm bisher schwergefallen. Er zählte, mit sich und Belzora, insgesamt 15 Gefangene. Ob das reichen würde, um eine voll ausgestattete und alarmierte Wachmannschaft zu überwältigen und von einer gesicherten Burg zu entkommen? Er zweifelte daran, doch andererseits blieb ihm nichts anderes übrig, denn auf Rettung zu warten war für ihn keine ernstzunehmende Option. Nach dem zweiten widerlichen Happen vom Brei beschloss Kalkarib die Schüssel an die anderen weiterzugeben und gesellte sich zu der verschwörerischen Runde dazu, angeführt von der blonden Tobrierin, deren schmutzigen Oberschenkelmuskeln in der hockenden Pose noch mehr als sonst zur Geltung kamen. „Der Plan ist folgender …“, begann sie im leisen Tonfall und berichtete detailliert davon, wie sie vorgehen würden. Dabei wurde Kalkarib auch klar, wieso sie nicht schon die letzten Tage versucht hatten zu fliehen: Sie hatten kurz vor Kalkaribs Ankunft vernommen, dass heute, in der Nacht vom 22. auf den 23. Peraine, erneut ein Großteil der bewaffneten Mannschaft ausreiten würde und nur eine Minimalbesatzung auf der Burg zurückbleiben würde. Das heißt, ihre Chancen zu fliehen würden steigen. Dieser Radromir, so schätzte es Kalkarib zumindest ein, musste ein Scharlatan oder soetwas sein, der ein paar kleine Zaubertricks konnte, darunter unter anderem einen, mit dem er Schlösser öffnen konnte. Belzoras Plan war es, die Nachtwache zu überwältigen und zur Rüstkammer zu kommen, um sich und die anderen die bewaffnen. Kalkarib hoffte, dass auch seine Sachen dabei sein würden, denn mit den Waffen der Mittelreicher war er nicht vertraut. Einer von ihnen, ein schlanker Mann, dem an der rechten Hand zwei Finger fehlten und der immer wieder hektisch mit einem Auge zwinkerte, schien den Aufbau der Festung gut zu kennen, denn Belzora erwähnte, dass er schon mal hier war und sie ihm folgen müssten, um zu einem geheimen Ausgang zu kommen. Sie konnten schlecht die Festung über das geschlossene Haupttor verlassen. Das Gitter hochzuziehen und das schwere Holztor zu öffnen, würde zu viel Aufsehen erregen, zumal sie wahrscheinlich zu wenige waren, um dies zu bewerkstelligen. Warum der ‚fingerlose‘ Mann, den Kalkarib gedanklich ‚Halbhand‘ taufte, Burg Rabenmund so gut kannte, dass er sogar den geheimen Ausgang kannte, war ihm schleierhaft, doch im Moment war er eine sehr wichtige Person für den Erfolg ihrer Flucht, weshalb Belzora befahl, dass er auf jeden Fall zu beschützen sei. Er war es auch, der wusste, wo sich die Rüstkammer befand. In verschwörerischem Tonfall schloss Belzora dann die Unterredung: „Das ist der Plan. Denkt daran, egal wer von uns dieser Nacht von dem Rabenmund-Kind ausgewählt wird, muss dichthalten. Wir werden keinen Aufstand wagen, egal wer geholt wird. Wir werden so oder so kurz danach ausbrechen und ihn befreien, also spielt auf Zeit.“ Die Männer und Frauen nickten. Das war ein kluger Schachzug von ihr, dachte sich Kalkarib. So versicherte sie sich, dass der oder diejenige Stillschweigen bewahren würde bei der Folter. Sie sagte das mit einer solchen Überzeugung, dass sich der Novadi nicht sicher war, ob sie wirklich die Wahrheit sagte, oder ob es nur ein Mittel war, um den Fluchtplan sicherzustellen. Es gab also zwei Schlüsselpersonen für den Erfolg, Radromir der Scharlatan, der Schlösser öffnen konnte und ‚Halbhand‘, der wusste, wie der schnellste Weg zur Waffenkammer war und wo sich der geheime Ausgang befindet. Kalkarib prägte sich die Gesichter der beiden gut ein, denn alle anderen waren entbehrlich. Da ertappte er sich bei dem Gedanken, dass das nicht für Belzora galt, denn in seinem Verständnis von Ehre schuldete er ihr etwas. Er war sich nicht sicher was, aber er stand in ihrer Schuld.

Die Stunden bis zum Abend waren zäh wie Trockenfleisch, es fiel Kalkarib schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und sich zu fokussieren. Wie er doch die Gebete zu Rastullah vermisste, sie gaben ihm Fokus und Klarheit im Geist, befreiten ihn von liderlichen Gedanken und reinigten seine Seele. Seit Tagen hatte er nun nicht mehr gebetet und ihm wurde schmerzlich bewusst, dass er seinen Gebetsteppich wohl nicht in der Waffenkammer finden würde. Doch wenn er erst einmal draußen sein würde, könnte er sich zum Gebet wenigstens etwas von den anderen zurückziehen, der All-Eine würde es ihm verzeihen. „Kalkarib?“, hörte er die Stimme Belzoras, die ihn aus seinem Gedankenpalast riss. „Ja, was ist?“, sagte er im barschen Tonfall. „Bist du bereit für heute Nacht?“ „Ja, bin ich.“ Was hätte er auch anderes sagen sollen? „Ich meine wegen deinem Bein – kannst du gehen?“, erkundigte sie sich und schien ernsthaft besorgt zu sein. Kalkarib setzte sich auf, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Kerkerwand und sah sie an. Ihr strubbeliges langes Haar umspielte ihr markantes Gesicht und ihre Augen sahen ihn auf eine Weise an, die in ihm gleichwohl Unbehagen und den Drang nach Vertrautheit hervorriefen. Noch immer war ihm nicht klar, was die kräftige Frau in ihm auslöste, noch nie zuvor hatte er für eine andere Person solche Gefühle empfunden. „Es wird gehen, mach dir um mich keine Sorgen“, sagte er im typisch novadischen Akzent und so willensstark er im Moment konnte, denn er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Auch wenn ihm inzwischen klar war, dass sie aus absurd ersthaft persönlichen Interesse fragte und nicht aus takischen Gründen, um herauszufinden, wer das schwächte Glied in der Kette war, so wollte er aus ebenso absurden Gründen ihr gegenüber Stärke demonstrieren. Sie beugte sich plötzlich vor und ihr würzig-weibliches Odeur drang in Kalkaribs Nase, er erstarrte, als sich ihre Gesichter direkt voreiander befanden. Sie wollte ihn küssen und er war erschreckenderweise bereit dafür, doch dann schob sie ihr Gesicht im letzten Moment an dem seinen vorbei, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern, wobei ihre langen blonden Haare an seinen Wangen kitzelten und er sofort eine aufsteigende Wärme der Erregung in sich spürte. Er war in dem Moment hellwach und atmete tief aus, während er ihre warme Stimme an seinem Ohr vernahm: „Ich geb auf dich acht. Ich bring dich hier lebend raus.“ Seine Lippen zitterten, als er die Worte vernahm, die Aussicht nach Geborgenheit in ihm wurder größer denn je. Sie tätschelte noch ein letztes Mal zärtlich seine Wange, bevor sie sich zurückzog, um ihre Wadenwickel etwas strammer zu wickeln. Er vermochte nicht zu sagen warum, aber in ihm sprang sein angeborenre ‚Beschützerinstinkt‘ an: ER sollte SIE beschützen, und nicht andersherum. Er musste ihr gegenüber Stärke beweisen, doch er wusste nicht wie. In seinem Zustand war er dazu kaum in der Lage. Doch dann änderste sich adhoc seine Stimmung, als er sich dabei ertappte, wie er daran dachte, sie, die ihm völlig Fremde Tobrierin, zu beschützen. Kalkarib schämte sich, er versuchte an sein Weib, Delia, und an seinen Stammhalter zu denken, er musste die unreinen Gedanken aus seinem Kopf verbannen. So verbrachte er die nächsten Stunden damit an Zuhause zu denken, an El’Trutz und wie friedlich alles sein würde, würde er doch nur mit Delia wieder vereint Zuhause sein können. Doch die Gedanken an Delia und seine Heimat waren nicht von langer Dauer, irgendwann begann er erneut daran zu denken, wie es ihm gelang, Belzora und den Anderen Stärke zu beweisen und in ihm gährte ein Plan.

Spät am Abend war die Nacht war schon lange über Burg Rabenmund hereingebrochen und der schmale Streifen Licht, der die Kerkerzelle nur spärlich erhellte, war schon längst fort, als Schritte vor der Tür zu vernehmen waren. Sofort machte sich Anspannung breit, denn jeder wusste, dass dieser Moment nicht nur über den Ausgang ihres Fluchtplans entscheiden konnte, sondern auch über das eigene Leben. Sie hörten eine kurze Unterhaltung und das Ausstoßen eines Gelächters, anscheinend war den Wachen zu scherzen zumute. Das Schloss ächzte, als die Wache den Schlüssel herumdrehte und als die Tür aufschwang fiel das erste Mal seit Stunden wieder Licht in die Zelle. Zwei massige Wachen, mit den Händen an ihren Schwertknäufen, schoben sich hinein, dicht gefolgt von dem adrett gekleideten jungen Rabenmund-Sprössling mit den Rabensymbolen auf der Gürtelschnalle. Fast zwei Köpfe war er kleiner als die Wachen, die beim Hereinkommen hier und dort die Insassen beiseitetraten, um dem Jungspund Platz zu machen. Ein jeder verbarg sein Gesicht im Stroh oder blickte zur Wand, als sich der Spross arrogant in der Zelle umsah. Auch Kalkarib schaute weg und konnte nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen. Sein Gesicht war zu Belzora gedreht und im schwachen Laternenlicht trafen sich ihre Blicke. In ihren Augen spiegelte sich das Licht wider und für einen Moment musste er an den klaren Sternenhimmel in Mhanadistan denken, den er so sehr vermisste. Da wurde ihm schlagartig klar, wie er Stärke zeigen konnte. Während der Jüngling sein nächstes Opfer aussuchte, vergingen die Momente quälend langsam, in denen nur gelegentliches Scharren im Stroh oder ein verängstiges Wimmern zu hören war. Dem Wüstensohn war klar, dass der Rabenmund-Bengel jeden Moment genoss, in dem der kleine Raum mit Angst vor ihm geschwängert war. Doch Kalkarib wusste es besser. Das war nur ein unerfahrener Jungspund und er musste dies den anderen beweisen. Er musste den jungen Mann ansehen, um allen anderen und vorallem Belzora zu zeigen, dass er mutiger war sie, denn er war ein tapferer Streiter Al’Salis, ein stolzer Sohn der Wüste, der sogar schon die Niederhöllen überlebt hatte. Er drehte sich leicht, so dass er ihn direkt anblicken konnte und was er sah, erfüllte seine Erwartungen: Er sah einen jungen und hageren mittelländischen Bengel, der ein süffisantes Lächeln auf den Lippen hatte und dessen Augen den Raum nach dem nächsten Opfer sondierten. Als sich ihre beiden Blicke trafen, zwang sich Kalkarib, den Blick nicht von ihm abzuwenden, denn er, Kalkarib al’Hashinnah, war kein feiger Mann, er war besser als dieser ehrlose Wicht. „Was tust du?“, hörte er zwischen zusammengebissenen Zähnen Belzora zischen, gerade so laut, dass nur er es hören konnte, während sich die schmalen Lippen des Jünglings zu einem süffisanten Lächeln formten. „Den da“, tönte er selbstsicher und streckte einen Finger mit sichtlich sauberen Fingernagel nach ihm aus. Ohne Umschweife machten sich die Wachen daran Kalkarib zu holen und er war bereit dafür, er hatte sich extra so hingelegt, dass er den ersten mit einem Fussfeger ins Straucheln bringen oder gar zu Fall bringen konnte. Den zweiten mussten die anderen übernehmen. Er würde sich nicht feige dem Schicksal ergeben, er war bereit das Heft in die Hand zu nehmen und ehrhaft zu kämpfen. Doch noch ehe er zum Fußfeger ansetzen konnte, war Belzora schon aufgesprungen. Wie konnte sie nur so unmenschlich schnell auf den Beinen sein? Die erste Wache ächzte und brach kurz darauf zusammen, anscheinend hatte sie ihm im Halbdunkel einen mächtigen Tiefschlag in den Unterleib verpasst. Kalkarib wollte aufspringen, ihr helfen, doch der Wachmann stürzte unglücklich, samt des Gewichts seines Kettenhemds, auf seine Beine und sofort schoß ihm gellender Schmerz bis hoch in den hinteren Rücken, der ihn kurzerhand betäubte. Um ihn herum brach ein Tumult aus, den er aufgrund der betäubenden Schmerzen nicht richtig wahrnahm und erst, als er wieder zu sich kam, blickte er zur Tür, wo er sah, wie drei Wachen die betäubte Belzora aus dem Raum schleiften. Kalkarib setzte sich mühevoll auf. Es war zu spät, um zu helfen. Niemand anderes im Raum hatte die Initiative ergriffen, sie alle kauerten sich so dicht sie konnten an die Wände, denn hier war jeder sich selbst der nächste. Der Jüngling verließ als letzter die Kerkerzelle, und trug, und das war für Kalkarib Genugtuung genug, Furcht in den Augen und einen filigranen Dolch in den zittrigen Händen. Also war es eben doch nur ein Kind in feinen Stoffen, dem man zu viel Macht gegeben hatte. Erst, als das Schloss wieder zugeschlossen und es finster in der Zelle war, wurde sich Kalkarib wirklich bewusst, was gerade geschehen war. Belzora, seine einzige Verteidigungslinie und die starke Anführerin des Zellenaufstands war soeben, wegen ihm, aus der Zelle abgeführt worden und somit Opfer ihrer eigenen Worte. Denn sie war es selbst, die wollte, dass es keinen Aufstand gibt, egal wer heute geholt wird. Noch ehe die Stimmung in der Zelle kippte, musste jemand etwas tun und dieser jemand war Kalkarib.

Teil VI – Sehnsucht nach Geborgenheit

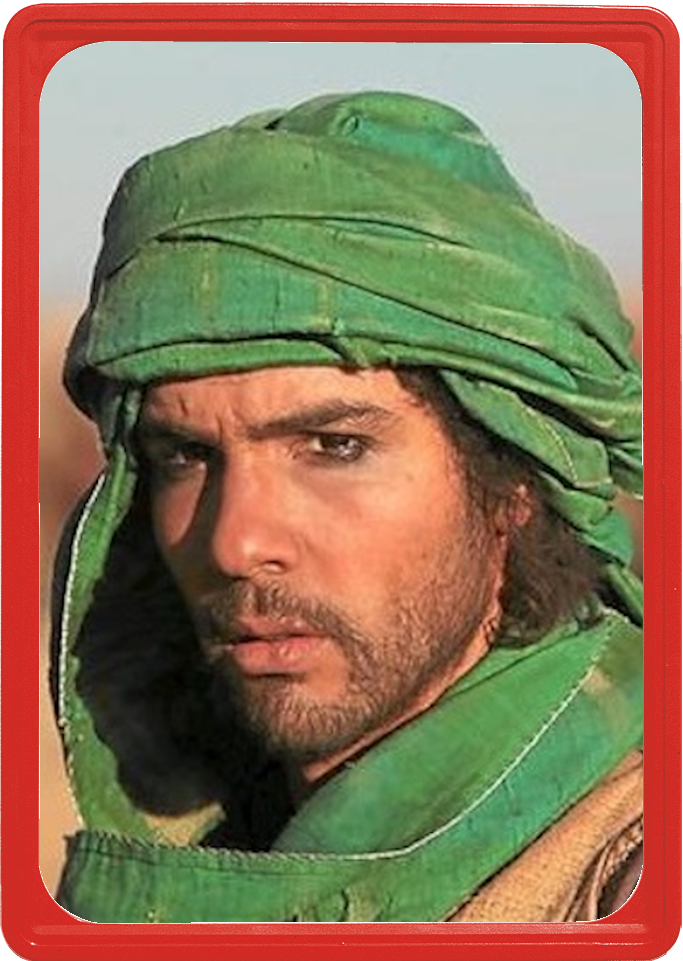

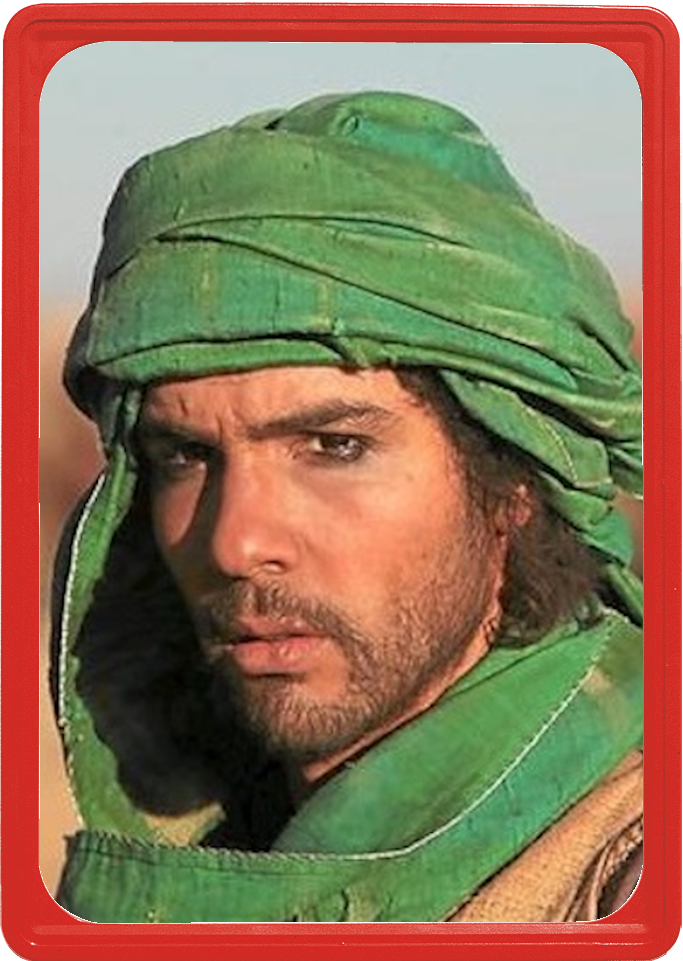

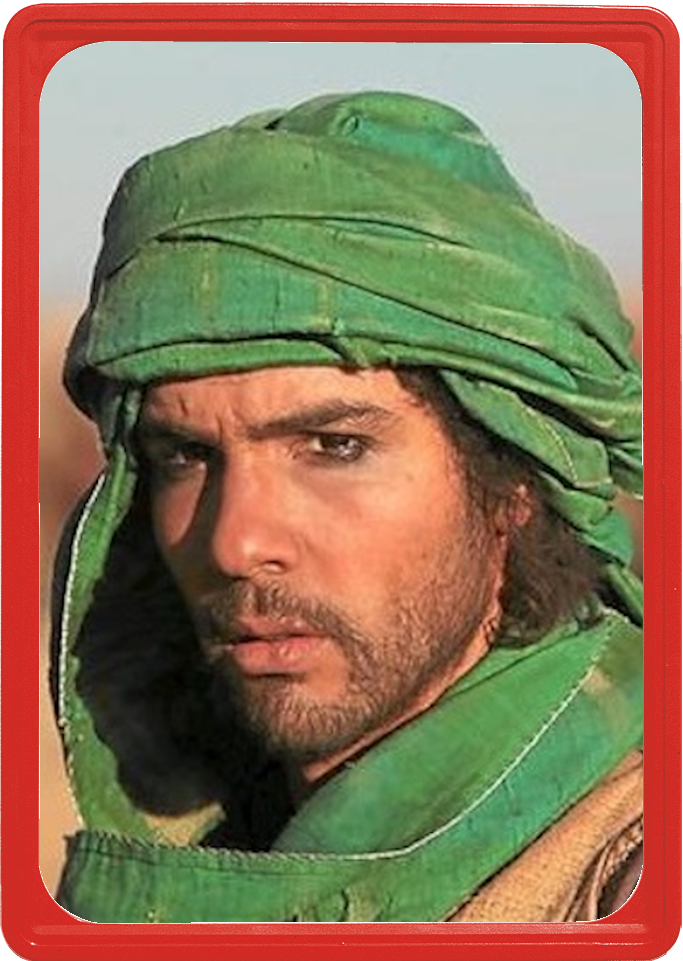

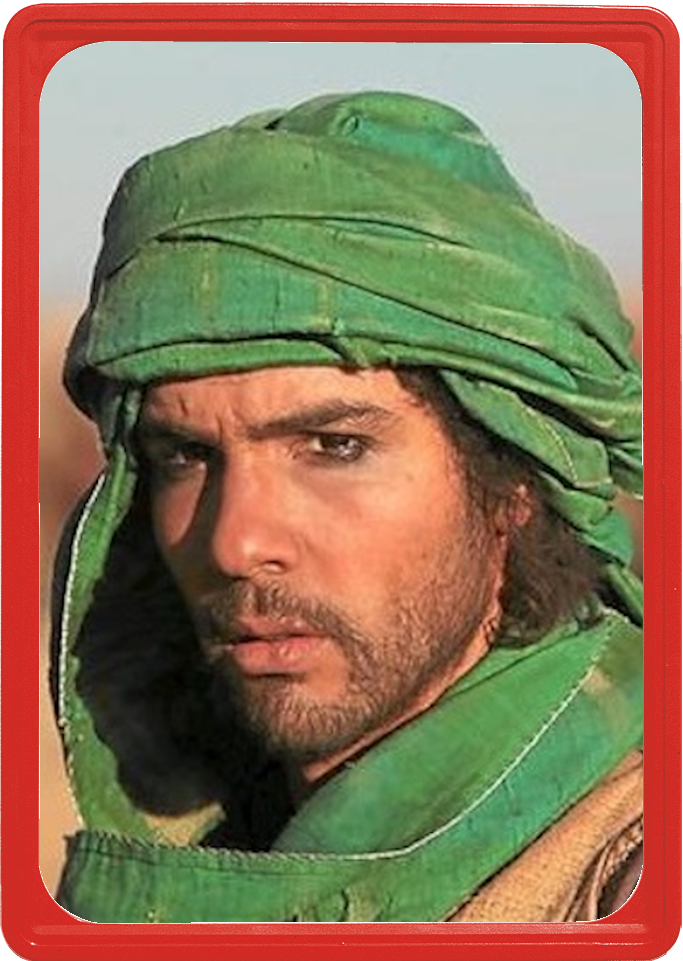

Kalkarib

al’Hashinnah

Zeit – ein Begriff, über den sich Kalkarib noch nie so sehr Gedanken gemacht hatte, wie in den letzten Stunden. Laut Belzora war er nur ein paar Stunden, bevor er das erste Mal aufgewacht war, von seinen Peinigern in die Zelle geworfen worden. Da zu der Zeit noch Licht schien, lag die Vermutung nah, dass es noch der selbe Tag war, wie der, an dem er entführt wurde, sicher war er sich jedoch nicht. Er lag wach, das Schwindelgefühl hatte ihn fürs erste verlassen, zumindest solange er ruhig dalag. Kein Licht drang mehr durch den schmalen Spalt, es musste irgendwann mitten in der Nacht sein. Um ihn herum lagen ein dutzend schnarchender Mitinsassen. Eng an Eng und sogar teils übereinander lagen sie auf dem harten Boden, der mit einer kaum erkennbaren Schicht altem und nassen Strohs bedeckt war. Dank Belzora hatte Kalkarib ein eigenes kleines Plätzchen an der Wand und musste nicht mit den anderen in den Körperkontakt gehen. Im Laufe des Tages hatte Kalkarib einen neuen Höhepunkt an Ekel in seinem Leben erreicht, als er schockiert mitansehen musste, dass der selbe Eimer, aus dem alle Menschen in der Zelle noch am Tage tranken, sich am Ende des Tages entleerten. Auch wenn er sich weggedreht und sich die Ohren zugehalten hatte, so wusste er, dass nur anderthalb Schritt von ihm entfernt ein Eimer voller menschlicher Ausscheidungen stand, den sie nicht einmal abdecken konnten und der deshalb den Raum in eine nicht erträgliche Stinkwolke hüllte, an die er sich zu seiner eigenen Beschämung inzwischen gewöhnt hatte.

Es war tief in der Nacht, während das Madamal einen schwachen Schein durch das schmale Fenster warf, als Kalkarib sich der vollen Tragweite seiner neuen Situation wirklich bewusst wurde. Er war in einem ihm unbekannten, nassen und kalten Kerker gefangen. Seine Peiniger hielten ihn für einen Anhänger Galottas und hatten ihn mit solchen eingesperrt. Er hatte keinen Beweis bei sich, der seine Worte hätte bekräftigen können, dass er eigentlich mit einem mittelländischen Ritter reiste und auf ihrer Seite stand. Er wusste nicht wie es Adellinde und Sieghelm erging, ob sie überhaupt noch am Leben waren und wenn ja, ob sie wussten in welche Not er geraten war und ob sie ihn aus dieser misslichen Lage befreien konnten. Kalkarib schämte sich dafür, aber im Moment war Sieghelm seine einzige Hoffnung auf Rettung. Auch wenn Kalkarib es nur ungern zugab, das Wort des Reichsritters hatte Gewicht in diesem Land und wenn er hier auftauchen und sagen würde: ‚Der dort gehört zu mir‘, dann würde Kalkarib entgegen jeglicher Vorsätze mit Freuden zustimmen und sich von ihm aus diesem Kerker befreien lassen. Im Stillen betete er zu Rastullah, dass er Sieghelm und Adellinde hierher führen würde, um ihn zu befreien. Er wusste nicht, wie lange er hier noch als Schaf im Wolfspelz das Spiel mitspielen konnte und ob sie ihm am Leben lassen würden, wenn herauskommt, dass er eigentlich auf der Seite des Mittelreiches stand. Wie sich das anhört, dachte sich Kalkarib. ‚Auf der Seite des Mittelreichs‘ – er hätte nie von sich gedacht, dass er einst so denken würde. Doch hier im Kerker gab es nur ein ‚die‘ oder ‚wir‘. Er wog seine Chancen ab, ob er Belzora erklären sollte, dass er eigentlich nicht zu Dschafars Truppen gehörte, sondern einfach nur ein Mann aus Mhanadistan war. Doch auf die Frage, was im Rastullahs Namen ein Novadi dann während des Krieges hier zu suchen hatte, fiel ihm keine wasserdichte Antwort ein. Also musste er die Maskerade vorerst weiterspielen, denn ihm bleib keine Wahl – zumal er so den Vorzug hatte, dass solange er es mitspielte, Belzora ihre schützende Hand über ihn hielt. Zumindest solange er noch angeschlagen war, musste er mitspielen, auch wenn sich damit die Entschuldigungen an Rastullah nur noch weiter häuften. Er vermisste seinen Gebetsteppich, zu gerne würde er nun zum Alleinen beten, um auf diese Weise ein wenig Ruhe und Einklang finden zu können. Doch seine Peiniger hatten ihn ihm genommen. ‚Was sind das nur für Unmenschen?‘, fragte er sich und verfluchte sie dafür, dass sie ihm nicht mal seinen Gebetsteppich gelassen hatten. Selbst in den Kerkern in Mhanadistan ließ man den Gefangenen ihre Teppiche – denn niemals würde ein anständiger Novadi auf die Idee kommen, damit etwas anderes anzustellen, als ihn für das Gebet zu nutzen.

Plötzlich hörte Kalkarib Schritte, die der Kerkertür näher kamen. Aus seinen Gedanken gerissen lauschte er ihnen. Es waren mehrere Personen und sie hielten direkt vor ihrer Kerkertür an. Durch einen sehr kleinen Schlitz in der Tür fiel Fackellicht ins Innere des Kerkers. Kalkarib überlegte, ob er sich vorsichtig hinstellen sollte, um mit den Kerkermeistern zu reden und sich zu erklären. Doch egal wie leise er zu Ihnen sprechen würde, die anderen im Raum würden seine Worte zweifelsohne mitbekommen und die Maskerade hätte ein jähes Ende. Also blieb er liegen, so wach wie man nur sein konnte, denn er verspürte Angst vor dem, was er jetzt kommen mochte. Die Tür wurde aufgesperrt und geöffnet, während das Kerkerinnere nun durch das Fackellicht in Gänze erhellt wurde, wurden seine Mitinsassen zum Teil wach, hielten sich die Hände vor die Augen oder drehten sich weg. Kalkarib blinzelte vorsichtig, um zwar sehen zu können was passierte, aber um nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Von seiner Position aus konnte er zwei bewaffnete Wachen ausmachen, die sich in ihm unbekannten Wappenröcken in die Tür schoben. Zwischen ihnen stand ein junger, gerade einmal fünfzehn Sommer zählender Bursche mit neugierigem Blick. Seine Kleidung war ungewöhnlich fein und verziert, seine Stiefel so sauber, dass sich der Fackelschein darin widerspiegelte und sein Gürtel war mit mehreren golden glänzenden Beschlägen punziert, auf denen ein Vogel in verschiedenen Positionen zu sehen war. Kalkaribs Blick fiel auf seine Dolchscheide an dessen Gürtel, in dem ein ebenfalls verzierter und silberner Dolchgriff steckte. Der Junge sah sich neugierig im Kerker um. War er etwa so jemand wie Sieghelm, der nun jemanden, der auf unglückliche Weise hier gelandet war, befreit? Zumindest war dies Kalkaribs erster Gedanke. Der Bursche deutete auf einen Mitgefangenen. „Den das“, sagte er in freudiger Erwartung. Offensichtlich hatte der Busche jemanden wiedererkannt, was Kalkaribs zweiter Gedanke war. Doch als die Wachen den Mann laut protestierend, wimmernd und unter lautem Hilfegeschrei aus der Kerkerzelle schleiften, verwarf Kalkarib seine beiden Gedanken. Alle anderen Insassen sahen hilflos zu, selbst Belzora tat nichts, als der Mann Anfang zwanzig unter offensichtlicher Todesangst aus der Zelle gezerrt wurde. Als die Kerkertür wieder ins Schloss fiel und abgeschlossen wurde, kehrte zuerst keine Stille ein. Der entführte heulte und schrie noch eine Weile – doch die Stimme entfernte sich und irgendwann endete sie abrupt. In der Kerkerzelle war schon vor der Tat eine bedrückende Stimmung, doch nun konnte Kalkarib förmlich spüren, wie sich Angst und Verzweiflung noch tiefer in die Seelen der Männer und Frauen brannte. Kalkarib lag noch eine Weile wach, denn er zermarterte sich den Kopf, was mit dem Gefangenen wohl passierte. Wurde er verhört? Wurde er gefoltert? Oder beides? Wenn er solche Angst hatte, dann war es nicht das erste Mal, dass das passierte und konnte es auch ihn treffen? Was wenn sich die Kerkermeister entschieden IHN rauszuholen? Zumindest wäre er dann mit ihnen alleine und konnte ihnen, ohne Angst enttarnt zu werden, seine ganze Geschichte erzählen – doch würden sie ihm glauben schenken? Zweifel nagte an Kalkarib, und die Angst, hier in der Kerkerzelle sein Ende zu finden, stieg in ihm auf. Er würde sein hübsches Weib und seinen liebevollen Sohn nicht mehr wiedersehen, zudem würden sie in der Ungewissheit leben müssen, was mit ihm passiert war, denn niemand – nicht einmal Sieghelm – konnte wissen, was mit ihm passiert war. Er wusste schließlich selber nicht, wo er sich befand. Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass sie ihn aus einer misslichen und hoffnungslosen Situation befreiten. Kalkarib gab die Hoffnung nicht auf, dass er hier lebend rauskam, er wusste nur noch nicht wie.

Am nächsten Morgen, als die Kerkermeister den Eimer gegen einen – so hoffte er es zumindest – frischen Eimer mit Wasser tauschten, machten sich erstmal alle über das kühle Nass her. Belzora hatte den Wächter tatsächlich gefragt, ob sie für ihren Novadifreund eine Extraschüssel hätten, da er wie sagte wegen seines Glaubens, eine eigene Schüssel bräuchte, was die Wache jedoch verneinte. Kalkarib hatte das mit der Schüssel wegen der Ereignisse der Nacht schon vergessen gehabt, weshalb er umso verwunderter war, dass sich die blonde und kräftige Frau am nächsten Morgen daran erinnerte. Kalkaribs Schwindelgefühl wurde besser, und seine Verletzung am Bein schmerzte auch nicht mehr so sehr. Inzwischen war er sehr froh, dass eine fachkundige Heilerin und nicht er selbst sein Bein versorgt hatte. Rastullah allein wusste, ob es sich unter diesen Bedingungen wohl sonst entzündet hätte. „Geht es dir besser?“, erkundigte sich Belzora und reichte ihm eine Schüssel Wasser, damit er nicht selbst aufstehen musste. Neben ihr wirkte der schlanke Kalkarib wie ein Kind. Ihre Oberarme waren fast so groß, wie die von Sieghelm und ihre Schenkel waren so stark, dass sie damit bestimmt einen ganzen Baumstamm alleine anheben konnte. Kalkarib war immer wieder aufs Neue verwundert, wenn er sich mit ihr direkt neben sich verglich. „Es geht schon besser“, sagte er und trank etwas Wasser, das seinem rauen Hals guttat. Dann fasste er den Mut zu fragen: „Belzora, kannst du mir sagen, was in der Nacht passiert ist? Du hast es doch bestimmt auch mitbekommen.“ Sie lehnte sich gegen die Steinwand und starrte geradeaus. Ihr Blick wurde leer, als sie begann davon zu berichten. „Das geht hier schon seit dem Tag unserer Gefangenname so. Jeden Abend holt er einen von uns raus.“ Sie atmete tief durch und ihre Stimme wurde zittrig. „Manchmal hört man noch stundenlang danach Schreie und manchmal, so wie gestern, wird es schnell still. Keiner von ihnen ist bisher zurückgekehrt. Mögen die Götter über sie wachen.“ Der letzte Satz, den sie nachschob, verwunderte Kalkarib etwas. Erwähnte Sieghelm nicht, dass diese Leute die Dämonen anbeteten? Doch das war im Moment nicht wichtig. „Wer ist er … und wen holt er sich?“, fragte er, denn er wollte einschätzen, ob er es entweder beschleunigen oder verlangsamen wollte ‚ausgewählt‘ zu werden. „Wir sind hier auf Burg Rabenmund, ich dachte, das wüsstest du. Das ist die Stammburg der Familie und der Bursche, der jede Nacht zu uns kommt, ist der aktuelle Burgherr, da alle anderen seiner Familie fort sind – er kann also machen, wonach ihm beliebt.“ Kalkarib schluckte. Der Name Rabenmund sagte ihm etwas, er hatte ihn aus Sieghelms Erzählungen schon mal gehört und er glaubte, dass bei der Frühlingsturney auch welche dabei gewesen sein sollen. Es musste wohl eine bedeutende Familie des Mittelreiches sein, dachte er sich. Das erklärte ihm auch die Vogelmotivik am Gürtel des Jungen – es waren Raben. „Ich kann mich doch nicht an alles erinnern“, log der Wüstensohn und tat so, als würde er noch immer unter Gedächtnisverlust leiden. „Wo liegt diese Burg? Ist sie weit von …“ Dieses Mal hatte Kalkarib den Namen tatsächlich vergessen. „… ähm, diese Burg wo die ganzen Praiosdiener wohnen, entfernt?“ Kalkarib kam sich dämlich vor, er wünschte sich bei Sieghelms Erzählungen öfter zugehört zu haben. In seiner aktuellen Situation hätte es ihm geholfen, mehr über das Land und die Leute zu wissen. Es war jedoch seiner eigene Arroganz und Stolz geschuldet, dass er so gut es ging vermied, mehr darüber zu lernen, denn Kalkarib redete sich stets ein, dass er sich hier nicht lange aufhalten würde und es daher nicht notwendig war, so viel über das Land und die ganzen Adelsfamilien zu wissen. „Sprichst du von Burg Auraleth? Mensch, Kleiner – du hast ganz schön was abbekommen.“ Belzora knuffte ihn vorsichtig an der Schulter, doch auch ihr kumpelhafter Schlag war kräftig genug, um Kalkarib ins Wanken zu bringen. Als Kalkarib nickte, fuhr sie fort: „Die Stammburg der Rabenmund liegt etwa zwei Tagesreisen von Burg Auraleth entfernt.“ Kalkarib traf der Schlag: Zwei Tage?! Er war ganze zwei Tagesreisen von den anderen entfernt? Jetzt war er sich auch nicht mehr sicher, ob er noch am selben Tag im Kerker angekommen war. „Welcher Tag ist heute?“ Kalkaribs Stimme zitterte, als er die Frage stellte. Belzora blickte prüfend zum Fensterschlitz, wo die Sonne wieder den Eimer in der Mitte des Kerkers erhellte. „Heute müsste der 22. des Monats sein.“ Kalkarib versuchte sich seine Verzweiflung nicht anmerken zu lassen, doch in ihm zerriss etwas. Er wurde am Mittag des 18. entführt – zumindest nach der mittelländischen Zeitrechnung. Das bedeutete, dass schon vier Tage vergangen waren und da weder Sieghelm noch Adellinde hier aufgetaucht waren, konnte das nur bedeuten, dass sie entweder selber in einer Notsituation steckten, ihn noch immer suchten oder ihn für tot erklärt haben. Seine Hoffnung schwand von Moment zu Moment. „Hey Kleiner, mach dir keine unnötigen Sorgen.“ Sie knuffte ihn wieder freundschaftlich, anscheinend hatte er seine Verzweiflung nicht gut genug verborgen. „Ich habe schon einen Plan wie wir hier rauskommen“, flüsterte sie im verschwörerischen Ton und legte ein breites, gewinnendes Lächeln auf. Es war das erste Mal, dass er sie lächeln sah und zu seiner eigenen Verwunderung, sah sie unter der dicken Schicht aus Schmutz und Kratzern im Gesicht gar nicht so schlecht aus. Sie war zwar nicht wirklich sein Typ, aber wenn ihr blondes Haar gewaschen und ihr Körper und Gesicht gepflegt waren, würde sie bestimmt eine ansehnliche Frau sein. Ihr muskulöser Körper irritierte Kalkarib noch immer, denn er machte es ihm leichter sie anzusehen, da er immer wieder vergaß, dass sie eigentlich ein Weib war und er dabei jedes Mal gegen eines der 99 Gesetze verstieß. „Der gute Radromir dort hinten …“, fuhr sie leise fort und zeigte auf einen der Mitgefangenen auf der anderen Seite des Raums, „… kann das Schloss der Tür mittels Zauberei öffnen. Wir überwältigen dann die Wachen und fliehen von dieser verfluchten Festung.“ Als Belzora ‚die Wachen überwältigen‘ erwähnte, drehte sie ihre beiden kräftigen Fäuste übereinander in verschiedene Richtungen. Kalkarib war klar, dass sie mit dieser Geste meinte, sie töten zu wollen. Er hatte kein Problem damit, jemanden umzubringen, doch als ihm klar wurde, dass die Bewohner von Burg Rabenmund eigentlich diejenigen waren, auf deren Seite er stand, wurde ihm unbehaglich bei dem Gedanken. Er entschied sich daher für ein knappes: „Ich verstehe“, und trank den letzten Tropfen Wasser aus der Schüssel aus. „Wir …“, begann Beloza wieder und rücke noch etwas dichter an Kalkarib heran. So dicht, dass sie ihren muskulösen Schenkel auf seinen legte und er ihre Wärme spüren konnte. Sie Griff dabei mit ihrer kräftigen Hand nach seiner inzwischen bärtigen Wange und er spürte ihren heißen Atem an seinem Ohr: „ … werden es in der Nacht der toten Mada tun, und zusammen werden wir von hier entkommen.“ Kalkarib fuhr ein feuriges Kribbeln durch den Körper, als Belzora ihm so unangenehm und gleichwohl erregend nahe kam. Es war lange her, dass er das letzte Mal die Bettstatt mit Delia geteilt hatte. Er wusste nicht warum sich Belzora so sehr um ihn kümmerte und ihn beschützte, aber im Moment war es das Beste für ihn, das Spiel mitzuspielen. Als Belzora von alleine wieder von ihm abließ, drehte er sich zur Seite und blieb noch eine Weile so liegen, denn er spürte eine lange nicht mehr gefühlte Erregung, und das obwohl dieser Ort nach allem stank, was menschliche Körper ausscheiden konnten und förmlich danach schrie, dass dies der schlechteste Ort auf ganz Dere war, um hier Erregung zu spüren. Kalkaribs Welt stand Kopf und er versuchte so stark er nur konnte an seine Frau, sein Kind und seine Heimat in El’Trutz zu denken, damit ihn seine animalischen Gedanken verließen. Er fühlte sich benutzt, beschmutzt, aber auch gleichzeitig so lebendig und beschützt, dass er keinen klaren Gedanken mehr fassen konnte.

Teil V – Getrennt (3)

Sieghelm Gilborn

von Spichbrecher

Das Metall von Sieghelms Plattenrüstung schepperte mit jedem Schritt, den er durch das Unterholz tat. Auch wenn er schon so schnell lief, wie er konnte, so war er nicht schnell genug, denn die Untoten folgten ihm noch immer. Im Laufschritt ging er seine Optionen durch: Er konnte sich unterwegs seiner Rüstung nach und nach entledigen, um so an Gewicht zu verlieren und an Geschwindigkeit zu gewinnen, doch würde es ihn nur noch mehr anstrengen und am Ende würde er ohne Rüstung dastehen – was einer Todeserklärung gleich käme. Denn wenn nur ein einziger Hieb oder Pfeil durchkäme, wäre er ohne Verbandszeug nicht in der Lage, die Wunde zu versorgen. Er könnte auch einfach stehen bleiben, zu Atmen kommen und sich den Untoten stellen – zumindest wäre dies rondragefälliger. Doch die Untoten waren zahlreich, zu zahlreich. Auch wenn er ihre genaue Anzahl nicht kannte, er hatte an die drei Dutzend von ihnen gesehen und er wusste nicht, wie viele da noch waren, die er nicht erblickt hatte. Ihre schiere Anzahl machte es unmöglich, denn er war allein und hatte nicht mal ein Schild dabei. Auch wenn es den sicheren Tod bedeutete, so war es zumindest eine Option, die Sieghelm nicht gänzlich aus seinen Gedanken verbannte, denn so würde er wenigstens einen ehrenhaften Tod finden. Nur das ihm der Gegner, der Ort und der Zeitpunkt missfiel. Er musste an den heiligen Hlûthar von den Nordmarken denken, dem Träger des legendären Schwerts Siebenstreich. Auch er starb im Kampf, in einem Kampf an einem Ort und Zeitpunkt, den er sich mit Sicherheit anders vorgestellt hatte. Doch der Heilige der Rondrakirche verstarb auf dem Feldherrenhügel, im Beisein vieler Mitstreiter im Kampf gegen eine Übermacht aus Dämonen, und nicht einsam in einem unbekannten Waldstück gegen ein ‚paar‘ nieder Untote. Den Heldentot, den sich Sieghelm wünschte, stellte er sich anders vor. Also lief er weiter, rannte über Stock und Stein und suchte nach weiteren Optionen. Doch schon bald würde ihm die Puste ausgehen und er würde schlichtweg umfallen. Er nahm sich fest vor, dass er, bevor das passierte, stehen blieb und sich seinem Schicksal stellte. Noch immer hörte er das Rumoren und Gestöhne der zahllosen Untoten hinter sich, die zwar selbst auch nicht die schnellsten waren, aber da er immer langsamer wurde, holten sie allmählich auf.

Er wusste nicht wie viel Zeit verging und wie lange er durch das Unterholz rannte, ihm kam es wie eine Ewigkeit vor und der Wald wollte einfach nicht enden. In der Entfernung sah er, dass das Gebiet vor ihm hügeliger wurde. Er hoffte dort zu finden wonach er suchte: Eine Höhle. Er brauchte einen Engpass, wo er den Vorteil der Untoten zu seinen Gunsten ausgleichen konnte, wo sie ihm nur einzeln oder zu zweit entgegen treten konnten. Er hoffte, ja flehte in Gedanken um eine wie auch immer geartete Höhle. Die Hoffnung auf einen zu verteidigenden Engpass ließ ihn wieder etwas Hoffnung schöpfen, auch wenn er schon starke Belastungsschmerzen in den Beinen hatte und seine Brust sich anfühlte, als würde dort ein Feuer brennen. Er spürte, wie sich sein Gambeson mit kalten Schweiß füllte und hörte seinen eigenen, immer hektischer werdenden Atem. Er kraxelte um eine Anhöhe, und blickte hoffnungsvoll auf die mehrere Schritt fast vertikal verlaufende Erdschicht, doch außer herausstehenden Wurzeln und einem leichten Überhang war dort nichts, was sich für seinen Plan eignete. Das Gegurgel und Gestöhne der Untoten, die mit jedem Lidschlag an Nähe gewannen, schallte wieder zu ihm herüber. Strauchelnd und stolpernd eilte Sieghelm zu einer anderen Stelle in der Nähe, einem ausgetrockneten Flussbett. Unterwegs verhakte sich sein Schwert in der Scheide in einem Ast, wodurch er wertvolle Zeit verlor, da er es fallen ließ und mühsam ein paar Schritt zurückgehen musste, um es aufzuheben. Er konnte die Schaar untoter Schergen hinter sich schon sehen, sie waren noch nur noch etwa zwanzig Schritt von ihm entfernt. Er erreichte das ausgetrocknete Flussbett und eilte stets zu den Seiten blickend, die Hoffnung nicht aufgebend irgendwo eine Höhle zu sehen, erschöpft entlang. Ihm rannten die Untoten noch immer hinter her, auch sie stolperten und fielen, doch unermüdlich erhoben sie sich immer wieder und rannten ohne langsamer zu werden weiter. Er rannte so schnell ihm seine erschöpften und ermüdeten Beine trugen. Er machte hunderte, da vielleicht sogar tausende Schritt, da hörte Sieghelm eine innere Stimme, die ihm sagte, dass er stehen bleiben und sich dem Kampf stellen sollte, da keine Höhle kommen würde. Er war bis in alle Maßen erschöpft, doch einfach nur umfallen und sich den Untoten als Futter hingeben wollte er auch nicht. „Bleib … stehen“, keuchte er in seinen Helm hinein und spuckte dabei erschöpft aus. Er musste es seinen Beinen befehlen und er blieb stehen. Er hörte das freudige Stöhnen der Untoten, in der Erwartung, sich gleich an seinem Fleisch laben zu können. Doch so leicht würde der kampferfahrene Reichsritter und Ordensmeister es ihnen nicht machen. Er atmete zwei Mal tief durch, doch eine Brust brannte noch immer. Die Bedingungen waren mehr als ungünstig für einen Kampf gegen eine Überzahl niemals erschöpfender Gegner, doch er hatte keine andere Wahl, also stellte er sich ihr. Er hatte nicht einmal mehr genügend Atem für ein Gebet an Rondra, weshalb er es nur in Gedanken durchging. Er drehte sich um, holte Custoris aus der Scheide und schleuderte selbige zur Seite. Seine Arme waren noch kräftig genug und so schloss er seine Hände um den Griff und hob das Schwert an. Das Leder des Griffs ächzte, so fest packte er es. Ihm rannten, stolperten und torkelten an die dreißig Untote entgegen, die so ausgehungert waren, dass sie sich teils gegenseitig wegdrückten, um ja der erste am Kriegerbuffet zu sein, und die dreißig Untoten waren nur die, die Sieghelm sehen konnte. Sie kamen das Flussbett entlang und über die Hügel herab und Sieghelm stellte sich ihnen für einen finalen Kampf.

Durch den Wald dröhnte nicht verhallender Donner, denn Sieghelm schwang Custoris so schnell er konnte und mit jedem Schwung fuhr es mühelos durch weiches, untotes Fleisch. Die Wellen der Wiedergänger brandeten an Sieghelms nicht endenden Schwertschwung und ihre geschundenen Körper wurden in Stücken und Fetzen zu den Seite des Flussbetts geschleudert, teilgeronnenes Blut spritzte in Fontänen auf den matschigen Boden und das alte Flussbett füllte sich mit Blut. Sieghelm machte dabei langsame und vorsichtige Schritte rückwärts, um immer genügend Distanz zu den Untoten zu bekommen und um nicht zu stürzen, denn es war ihnen vollkommen gleich, ob sie getroffen wurden oder nicht, sie gierten nur nach warmen, lebendigen Menschenfleisch und ließen sich dabei nur von der Klinge des heiligen Anderthalbhänders aufhalten. Der Reichsritter hinterließ eine Schneise aus zerfetzten Körpern, während die Traube um ihn herum immer größer wurde und er immer schneller und unvorsichtiger nach hinten gehen musste, um ihren nach Fleisch gierenden verfaulten Händen entkommen zu können. Sieghelm erreichte eine Stelle, bei der die ehemalige Flussböschung zu seinen Seiten fast so hoch war wie er selbst. Einer der Untoten nutze den Höhenvorteil und sprang von dort direkt zu ihm herab. Seine Ausweichbewegung kam zu spät, der Untote prallte mit voller Wucht gegen ihn und krallte sich mit seinen Händen an seiner Rüstung fest, wodurch Sieghelm ins Straucheln kam und rücklings stolperte. Das Gleichgewicht verlierend, fiel er unter der Last der Untoten, die die Gelegenheit nutzten und sich auf ihn stürzten, nach hinten. Der bisher niemals endende Rondradonner endete abrupt, als Sieghelms Rüstung beim Sturz metallisch aufheulte. Er lag am Boden, war vollkommen erschöpft und auf ihm lagen hungrige Untote, die ihre verfaulten Finger gierig unter seine Rüstungsteile schoben, um ihn gleich in Stücke zu zerreißen. In einem letzten verzweifelten Akt packte er Cursoris mit der einen Hand an der Fehlschärfe und mit der anderen am Griff, um mit der Parierstange zuschlagen zu können. Er blickte durch seinen schmalen Sehschlitz des Helms hindurch und rammte die Parierstange in die weichen und teils augenlosen Köpfe der Untoten direkt über sich. Sie fielen regungslos auf ihn und schränkten ihn noch weiter ein, aber Sieghelm freute sich über jeden Untoten den er noch vernichten konnte, bevor er gleich sterben würde. Es war nur seiner metallenen Ganzkörperrüstung zu verdanken, dass die Untoten nicht ihre Zähne in Sieghelm treiben konnten, denn jede noch so kleine Stelle an seinem Körper war mit mindestens einer Schicht Metall bedeckt. In dem Helm hörte Sieghelm nur noch sich selbst, wie er knurrte, als er sich dem Ende nah seinem Überlebensinstinkt hingab. Er schlug mit der Parierstange zu, schlitzte, mit der Klinge in der Halbhand gehalten, Köpfe auf und rammte mit der Spitze seines Eisenfußes Brustkörbe und Bäuche ein. Kaltes, dickflüssiges Blut floss auf seinen Helm und tropfte durch den schmalen Sehschlitz hindurch in sein Gesicht, was ihm zu allem Überfluss noch die Sicht nahm. Nun hörte er nur noch das Schlitzen und Zerreißen von Fleisch, das wilde und unartikulierte Gestöhnte der Untoten und ein von ihm selbst kommendes alles übertönendes lauter werdendes Knurren. Plötzlich brüllte er, er brüllte so laut er konnte und wollte aufstehen, er wollte hier nicht sterben, nicht jetzt, nicht hier und schon gar nicht so! Blind und erschöpft, brüllte er wie eine Löwe, schlug weiter und ließ all seine Glieder stets in Bewegung. Custoris biss zu, denn es war der Zahn Rondras und mit jedem Biss zermalmte es einen der zahllosen Wiedergänger. Sieghelm zwang sich die Augen zu öffnen, sein Sichtfeld war verschwommen, ein blutroter Schleier hing darüber und seine Augen brannten – doch konnte er Silhouetten sehen und das musste genügen. Er schlug zu, griff Custoris wieder mit beiden Händen am Griff und hörte sich selbst, wie er aus voller Lunge und Kraft einen animalisch Brüll losließ. Er spürte nur noch Hitze in sich, in allen Gliedern, jeder seiner Muskeln war glühend heiß und arbeitete über jedes Limit hinaus. Er schlitzte und hackte, alles an ihm schmerzte, doch er konnte nicht anders, er wollte hier nicht sterben. Irgendwann ebbte das Stöhnen der Untoten ab und noch immer konnte er nicht richtig sehen, weshalb er auf alles einschlug das ihm zu nahe kam und sich bewegte – Custoris erledigte den Rest.

Später

Radulf & Vitus

Ackerknecht

Er hörte eine Stimme. Alles war schwarz. Dann wieder die Stimme. Rief sie ihn? Er spürte nichts. Kein Schmerz, nur Kälte. Unerträglich tiefe Kälte. War er tot? Fühlt sich so Golgaris Flug über das Nirgendmeer an? Dann wieder die Stimme, er hörte seinen Namen. Sieghelm? Warum rief ihn jemand? War es sein Vater, Parzalon? War er jetzt bei ihm, in Rondras Hallen? Wenn doch nur nicht diese Kälte wäre. „Sieghelm?“ Da war sie wieder, die Stimme. Er öffnete die Augen und sah Blut, dickflüssig Blut, das in den aufgeweichten Waldboden sickerte. Inzwischen war es dunkel geworden, die Dämmerung war über den Tag hereingebrochen und die Nacht senkte sich über den Wald. Er hockte am Boden, sah, wie er Custoris hielt, dessen Spitze er tief in den Boden gerammt hatte. Er befand sich in einer typischen Beterposition und seine Glieder waren eisigkalt, um ihn herum lagen Berge aus zerfetzten Untoten, aufgerissen und aufgebrochen. Knochen ragten abstrakt heraus, Bäuche waren geöffnet und verfaultes Gedärm lag blutig überall auf dem Boden verteilt. Ihre Schädel waren eingeschlagen oder abgetrennt, übersäht mit Kratz- und Schlitzspuren. „Ser Sieghelm, könnt ihr mich hören?“ Die Stimme war schüchtern und ängstlich. Sieghelm blickte durch seinen Helmschlitz hindurch auf und sah Flussbettabwärts etwa zehn Schritt von sich entfernt, über zerrisse Untotenkörper hinweg eine Gruppe aus Soldaten in verschiedenfarbigen Wappenröcken. Sie hatten ihre Waffen in ihren Händen und schauten alle besorgt, teils schon angsterfüllt drein. Ganz vorne erblickte er den ihm gut vertrauten schwarzsilbernen Wappenrock des Schutzordens der Schöpfung. Der Mann, der ihn ansprach und einen ungepflegten Drei-Tage-Bart trug, der ein eingefallenes Gesicht umrahmte, war Vitus Ackerknecht, Schützer des Ordens und ein ehemaliger Gardist aus Hochstieg. „Ja, kann ich, Vitus“, sagte Sieghelm, der selbst erstmal realisieren musste, dass er anscheinend noch am Leben war und nicht genau wusste, was geschehen ist und wie er in diese Pose gekommen war. Er versuchte sich zu erheben. Von einem Moment auf den anderen fuhr die Grimmkälte aus ihm und sein ganzer Körper war ein einziger durchdringender Schmerz. „Aaarrgh!“, entfuhr es ihm und sein Körper sackte zusammen und fiel scheppernd zu Boden. „Vitus!“, rief er noch, und das letzte, was er sah, war das besorgte Gesicht des Mannes, dass sich über ihn beugte und wie sich seine Lippen bewegten. Doch er konnte ihn nicht mehr hören, denn die Welt um ihn herum wurde dunkel.