Im Kerker von Burg Rabenmund – 22. Peraine, 34 nach Hal – Gegen Mittag

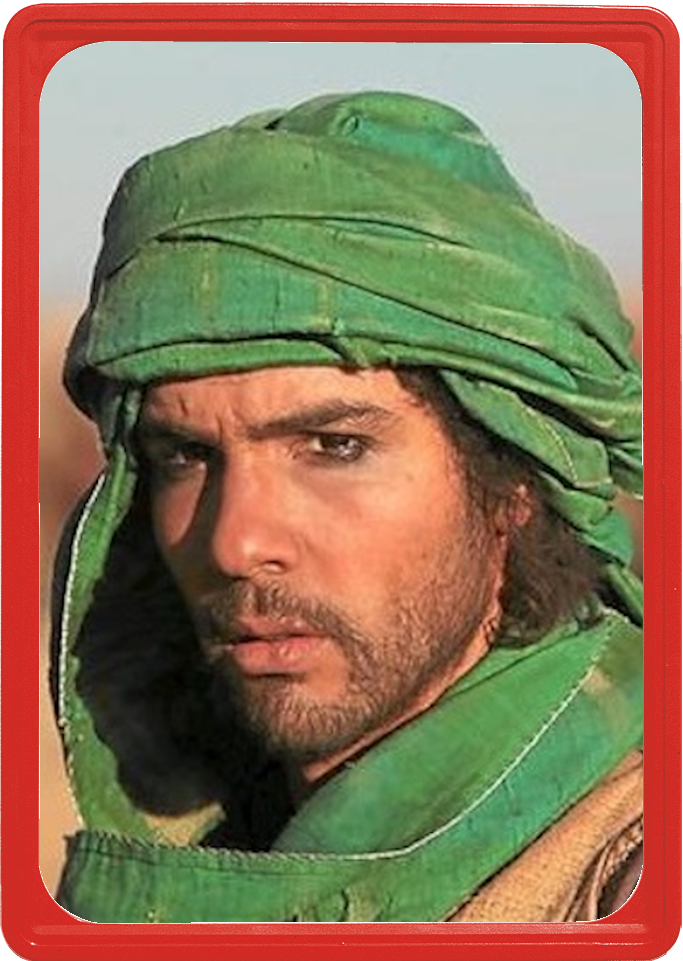

Kalkarib musste den ganzen Tag im Kerker von Burg Rabenmund an Belzoras Worte denken: Heute Nacht werden wir fliehen. Immer wieder testete er sein verletztes Bein, spannte es an, drehte es und stieß es vorsichtig gegen die Wand, um herauszufinden, wie belastbar es war. Die Verbände mussten zwar dringend gewechselt werden, doch Adellindes Wundversorgung schien wirklich hervorragend zu sein, auch wenn er den Schmerz noch spürte, so würde ihn sein Bein bei einem vermeidlichen Fluchtversuch nicht allzu sehr einschränken. Doch sein Bein war nicht seine einzige Sorge, die ihn den ganzen Tag über quälte. Was, wenn er, oder dieser Radromir, der in der Lage sein soll, das Schloss auf magische Weise zu öffnen, von dem jungen Rabenmund-Spross aus der Kerkerzelle geholt werden. Der Wüstensohn spürte, wie ihm seine Sorgen die Kehle zuschnürten. Nicht, dass er etwa hätte sagen wollen, doch das Unbehagen in ihm wurde immer mächtiger. Der ganze Plan Belzoras hing an einem seidenen Faden und warum waren sie nicht schon früher geflohen, wenn sie in der Lage waren, die Kerkertür zu öffnen? Er traute sich nicht es anzusprechen, denn er wusste, jedes Gespräch mit ihr barg potenziell die Möglichkeit in sich, seine ungewollte, aber lebenssichernde Tarnung auffliegen zu lassen. Irgendwann am Nachmittag wurde ihnen eine große Schüssel Haferbrei hereingereicht, Belzora, die so etwas wie Anführein hier in Kerker war, nahm sie sofort an sich und stellte sie, ohne auch nur ein Wort zu sagen, zuerst vor Kalkarib, ohne dass sich jemand wagte dem zu widersprechen. „Hier, wenn du zuerst davon isst, ist es vielleicht nicht ganz nach deinen Gesetzen, aber besser, als wenn die anderen ihre Finger drin hatten“, sagte sie und setzte sich im Schneidersitz vor ihn hin. Würde sie ihm jetzt etwa beim Essen beobachten? „Danke, ich …“, entgegnete er mit hauchender Stimme, „… habe keinen Hunger.“ Was glatt gelogen war, er hatte sogar einen solchen Hunger, dass er jetzt einen ganzen Feigenbaum hätte leer essen können, aber als er einen Blick in die Schale warf, überkam ihn ein spontaner Würgereiz. Er hatte ohnehin noch nie verstanden, wie diese Mittelreicher diesen Schleim essen konnten, aber den Brei, den er sonst von seinen Mitreisenden kannte, sah wenigstens etwas appetitlicher aus als dieser, der ihn eher an eine Pferdetränke erinnerte, die seit Wochen nicht mehr gewechselt wurde. „Du musst etwas essen.“ Belzoras Worte waren streng, aber dennoch liebevoll, wie die Worte einer Mutter zu ihrem Kind, wenn es krank war und unbedingt etwas essen musste, um wieder gesund zu werden. „Du musst zu Kräften kommen für heute Nacht“, schob sie hinterher und tippte auf den Rand der Schüssel, wobei sie ihn mit ihren blauen Augen so fest anstarrte, dass sich Kalkarib weder traute zu verneinen, noch ihr in die Augen zu schauen. Er musste das Spiel mitspielen, das war klar, und dazu gehörte auch die Flucht aus den Fängen der mittelreichischen Adelsfamilie, die eigentlich auf seiner Seite waren. Er schluckte einen Klos im Hals herunter und holte sich, seinen Ekel beiseite schiebend, etwas von den stückigen Morast aus der Schüssel. Als er es sich in der Mund schob wollte sein Körper es am liebsten sofort wieder ausstoßen, doch er zwang sich es herunterzuschlucken. „So ist es gut, nimm noch etwas.“ Belzoras Lippen formten ein Lächeln. Sie gab einem der anderen ein Zeichen, der sich sofort an die Zellentür begab, um zu lauschen, ob draußen vor der Kerkertür jemand war. Als er den Kopf schüttelte kauerte sich die kräftige Frau auf den Boden und zischte einmal kurz, woraufhin die ganzen Insassen, die überall verstreut lagen begannen sich wie Widergänger zu erheben und um sie zu scharren. Während Kalkarib mit den zweiten ‚Bissen‘ kämpfte, zählte er das erste Mal, wie viele es waren. Aufgrund des kleinen Fensterspalts und der auf- und übereinander liegenden Personen war es ihm bisher schwergefallen. Er zählte, mit sich und Belzora, insgesamt 15 Gefangene. Ob das reichen würde, um eine voll ausgestattete und alarmierte Wachmannschaft zu überwältigen und von einer gesicherten Burg zu entkommen? Er zweifelte daran, doch andererseits blieb ihm nichts anderes übrig, denn auf Rettung zu warten war für ihn keine ernstzunehmende Option. Nach dem zweiten widerlichen Happen vom Brei beschloss Kalkarib die Schüssel an die anderen weiterzugeben und gesellte sich zu der verschwörerischen Runde dazu, angeführt von der blonden Tobrierin, deren schmutzigen Oberschenkelmuskeln in der hockenden Pose noch mehr als sonst zur Geltung kamen. „Der Plan ist folgender …“, begann sie im leisen Tonfall und berichtete detailliert davon, wie sie vorgehen würden. Dabei wurde Kalkarib auch klar, wieso sie nicht schon die letzten Tage versucht hatten zu fliehen: Sie hatten kurz vor Kalkaribs Ankunft vernommen, dass heute, in der Nacht vom 22. auf den 23. Peraine, erneut ein Großteil der bewaffneten Mannschaft ausreiten würde und nur eine Minimalbesatzung auf der Burg zurückbleiben würde. Das heißt, ihre Chancen zu fliehen würden steigen. Dieser Radromir, so schätzte es Kalkarib zumindest ein, musste ein Scharlatan oder soetwas sein, der ein paar kleine Zaubertricks konnte, darunter unter anderem einen, mit dem er Schlösser öffnen konnte. Belzoras Plan war es, die Nachtwache zu überwältigen und zur Rüstkammer zu kommen, um sich und die anderen die bewaffnen. Kalkarib hoffte, dass auch seine Sachen dabei sein würden, denn mit den Waffen der Mittelreicher war er nicht vertraut. Einer von ihnen, ein schlanker Mann, dem an der rechten Hand zwei Finger fehlten und der immer wieder hektisch mit einem Auge zwinkerte, schien den Aufbau der Festung gut zu kennen, denn Belzora erwähnte, dass er schon mal hier war und sie ihm folgen müssten, um zu einem geheimen Ausgang zu kommen. Sie konnten schlecht die Festung über das geschlossene Haupttor verlassen. Das Gitter hochzuziehen und das schwere Holztor zu öffnen, würde zu viel Aufsehen erregen, zumal sie wahrscheinlich zu wenige waren, um dies zu bewerkstelligen. Warum der ‚fingerlose‘ Mann, den Kalkarib gedanklich ‚Halbhand‘ taufte, Burg Rabenmund so gut kannte, dass er sogar den geheimen Ausgang kannte, war ihm schleierhaft, doch im Moment war er eine sehr wichtige Person für den Erfolg ihrer Flucht, weshalb Belzora befahl, dass er auf jeden Fall zu beschützen sei. Er war es auch, der wusste, wo sich die Rüstkammer befand. In verschwörerischem Tonfall schloss Belzora dann die Unterredung: „Das ist der Plan. Denkt daran, egal wer von uns dieser Nacht von dem Rabenmund-Kind ausgewählt wird, muss dichthalten. Wir werden keinen Aufstand wagen, egal wer geholt wird. Wir werden so oder so kurz danach ausbrechen und ihn befreien, also spielt auf Zeit.“ Die Männer und Frauen nickten. Das war ein kluger Schachzug von ihr, dachte sich Kalkarib. So versicherte sie sich, dass der oder diejenige Stillschweigen bewahren würde bei der Folter. Sie sagte das mit einer solchen Überzeugung, dass sich der Novadi nicht sicher war, ob sie wirklich die Wahrheit sagte, oder ob es nur ein Mittel war, um den Fluchtplan sicherzustellen. Es gab also zwei Schlüsselpersonen für den Erfolg, Radromir der Scharlatan, der Schlösser öffnen konnte und ‚Halbhand‘, der wusste, wie der schnellste Weg zur Waffenkammer war und wo sich der geheime Ausgang befindet. Kalkarib prägte sich die Gesichter der beiden gut ein, denn alle anderen waren entbehrlich. Da ertappte er sich bei dem Gedanken, dass das nicht für Belzora galt, denn in seinem Verständnis von Ehre schuldete er ihr etwas. Er war sich nicht sicher was, aber er stand in ihrer Schuld.

Die Stunden bis zum Abend waren zäh wie Trockenfleisch, es fiel Kalkarib schwer, einen klaren Gedanken zu fassen und sich zu fokussieren. Wie er doch die Gebete zu Rastullah vermisste, sie gaben ihm Fokus und Klarheit im Geist, befreiten ihn von liderlichen Gedanken und reinigten seine Seele. Seit Tagen hatte er nun nicht mehr gebetet und ihm wurde schmerzlich bewusst, dass er seinen Gebetsteppich wohl nicht in der Waffenkammer finden würde. Doch wenn er erst einmal draußen sein würde, könnte er sich zum Gebet wenigstens etwas von den anderen zurückziehen, der All-Eine würde es ihm verzeihen. „Kalkarib?“, hörte er die Stimme Belzoras, die ihn aus seinem Gedankenpalast riss. „Ja, was ist?“, sagte er im barschen Tonfall. „Bist du bereit für heute Nacht?“ „Ja, bin ich.“ Was hätte er auch anderes sagen sollen? „Ich meine wegen deinem Bein – kannst du gehen?“, erkundigte sie sich und schien ernsthaft besorgt zu sein. Kalkarib setzte sich auf, lehnte sich mit dem Rücken gegen die Kerkerwand und sah sie an. Ihr strubbeliges langes Haar umspielte ihr markantes Gesicht und ihre Augen sahen ihn auf eine Weise an, die in ihm gleichwohl Unbehagen und den Drang nach Vertrautheit hervorriefen. Noch immer war ihm nicht klar, was die kräftige Frau in ihm auslöste, noch nie zuvor hatte er für eine andere Person solche Gefühle empfunden. „Es wird gehen, mach dir um mich keine Sorgen“, sagte er im typisch novadischen Akzent und so willensstark er im Moment konnte, denn er durfte jetzt keine Schwäche zeigen. Auch wenn ihm inzwischen klar war, dass sie aus absurd ersthaft persönlichen Interesse fragte und nicht aus takischen Gründen, um herauszufinden, wer das schwächte Glied in der Kette war, so wollte er aus ebenso absurden Gründen ihr gegenüber Stärke demonstrieren. Sie beugte sich plötzlich vor und ihr würzig-weibliches Odeur drang in Kalkaribs Nase, er erstarrte, als sich ihre Gesichter direkt voreiander befanden. Sie wollte ihn küssen und er war erschreckenderweise bereit dafür, doch dann schob sie ihr Gesicht im letzten Moment an dem seinen vorbei, um ihm etwas ins Ohr zu flüstern, wobei ihre langen blonden Haare an seinen Wangen kitzelten und er sofort eine aufsteigende Wärme der Erregung in sich spürte. Er war in dem Moment hellwach und atmete tief aus, während er ihre warme Stimme an seinem Ohr vernahm: „Ich geb auf dich acht. Ich bring dich hier lebend raus.“ Seine Lippen zitterten, als er die Worte vernahm, die Aussicht nach Geborgenheit in ihm wurder größer denn je. Sie tätschelte noch ein letztes Mal zärtlich seine Wange, bevor sie sich zurückzog, um ihre Wadenwickel etwas strammer zu wickeln. Er vermochte nicht zu sagen warum, aber in ihm sprang sein angeborenre ‚Beschützerinstinkt‘ an: ER sollte SIE beschützen, und nicht andersherum. Er musste ihr gegenüber Stärke beweisen, doch er wusste nicht wie. In seinem Zustand war er dazu kaum in der Lage. Doch dann änderste sich adhoc seine Stimmung, als er sich dabei ertappte, wie er daran dachte, sie, die ihm völlig Fremde Tobrierin, zu beschützen. Kalkarib schämte sich, er versuchte an sein Weib, Delia, und an seinen Stammhalter zu denken, er musste die unreinen Gedanken aus seinem Kopf verbannen. So verbrachte er die nächsten Stunden damit an Zuhause zu denken, an El’Trutz und wie friedlich alles sein würde, würde er doch nur mit Delia wieder vereint Zuhause sein können. Doch die Gedanken an Delia und seine Heimat waren nicht von langer Dauer, irgendwann begann er erneut daran zu denken, wie es ihm gelang, Belzora und den Anderen Stärke zu beweisen und in ihm gährte ein Plan.

Spät am Abend war die Nacht war schon lange über Burg Rabenmund hereingebrochen und der schmale Streifen Licht, der die Kerkerzelle nur spärlich erhellte, war schon längst fort, als Schritte vor der Tür zu vernehmen waren. Sofort machte sich Anspannung breit, denn jeder wusste, dass dieser Moment nicht nur über den Ausgang ihres Fluchtplans entscheiden konnte, sondern auch über das eigene Leben. Sie hörten eine kurze Unterhaltung und das Ausstoßen eines Gelächters, anscheinend war den Wachen zu scherzen zumute. Das Schloss ächzte, als die Wache den Schlüssel herumdrehte und als die Tür aufschwang fiel das erste Mal seit Stunden wieder Licht in die Zelle. Zwei massige Wachen, mit den Händen an ihren Schwertknäufen, schoben sich hinein, dicht gefolgt von dem adrett gekleideten jungen Rabenmund-Sprössling mit den Rabensymbolen auf der Gürtelschnalle. Fast zwei Köpfe war er kleiner als die Wachen, die beim Hereinkommen hier und dort die Insassen beiseitetraten, um dem Jungspund Platz zu machen. Ein jeder verbarg sein Gesicht im Stroh oder blickte zur Wand, als sich der Spross arrogant in der Zelle umsah. Auch Kalkarib schaute weg und konnte nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen. Sein Gesicht war zu Belzora gedreht und im schwachen Laternenlicht trafen sich ihre Blicke. In ihren Augen spiegelte sich das Licht wider und für einen Moment musste er an den klaren Sternenhimmel in Mhanadistan denken, den er so sehr vermisste. Da wurde ihm schlagartig klar, wie er Stärke zeigen konnte. Während der Jüngling sein nächstes Opfer aussuchte, vergingen die Momente quälend langsam, in denen nur gelegentliches Scharren im Stroh oder ein verängstiges Wimmern zu hören war. Dem Wüstensohn war klar, dass der Rabenmund-Bengel jeden Moment genoss, in dem der kleine Raum mit Angst vor ihm geschwängert war. Doch Kalkarib wusste es besser. Das war nur ein unerfahrener Jungspund und er musste dies den anderen beweisen. Er musste den jungen Mann ansehen, um allen anderen und vorallem Belzora zu zeigen, dass er mutiger war sie, denn er war ein tapferer Streiter Al’Salis, ein stolzer Sohn der Wüste, der sogar schon die Niederhöllen überlebt hatte. Er drehte sich leicht, so dass er ihn direkt anblicken konnte und was er sah, erfüllte seine Erwartungen: Er sah einen jungen und hageren mittelländischen Bengel, der ein süffisantes Lächeln auf den Lippen hatte und dessen Augen den Raum nach dem nächsten Opfer sondierten. Als sich ihre beiden Blicke trafen, zwang sich Kalkarib, den Blick nicht von ihm abzuwenden, denn er, Kalkarib al’Hashinnah, war kein feiger Mann, er war besser als dieser ehrlose Wicht. „Was tust du?“, hörte er zwischen zusammengebissenen Zähnen Belzora zischen, gerade so laut, dass nur er es hören konnte, während sich die schmalen Lippen des Jünglings zu einem süffisanten Lächeln formten. „Den da“, tönte er selbstsicher und streckte einen Finger mit sichtlich sauberen Fingernagel nach ihm aus. Ohne Umschweife machten sich die Wachen daran Kalkarib zu holen und er war bereit dafür, er hatte sich extra so hingelegt, dass er den ersten mit einem Fussfeger ins Straucheln bringen oder gar zu Fall bringen konnte. Den zweiten mussten die anderen übernehmen. Er würde sich nicht feige dem Schicksal ergeben, er war bereit das Heft in die Hand zu nehmen und ehrhaft zu kämpfen. Doch noch ehe er zum Fußfeger ansetzen konnte, war Belzora schon aufgesprungen. Wie konnte sie nur so unmenschlich schnell auf den Beinen sein? Die erste Wache ächzte und brach kurz darauf zusammen, anscheinend hatte sie ihm im Halbdunkel einen mächtigen Tiefschlag in den Unterleib verpasst. Kalkarib wollte aufspringen, ihr helfen, doch der Wachmann stürzte unglücklich, samt des Gewichts seines Kettenhemds, auf seine Beine und sofort schoß ihm gellender Schmerz bis hoch in den hinteren Rücken, der ihn kurzerhand betäubte. Um ihn herum brach ein Tumult aus, den er aufgrund der betäubenden Schmerzen nicht richtig wahrnahm und erst, als er wieder zu sich kam, blickte er zur Tür, wo er sah, wie drei Wachen die betäubte Belzora aus dem Raum schleiften. Kalkarib setzte sich mühevoll auf. Es war zu spät, um zu helfen. Niemand anderes im Raum hatte die Initiative ergriffen, sie alle kauerten sich so dicht sie konnten an die Wände, denn hier war jeder sich selbst der nächste. Der Jüngling verließ als letzter die Kerkerzelle, und trug, und das war für Kalkarib Genugtuung genug, Furcht in den Augen und einen filigranen Dolch in den zittrigen Händen. Also war es eben doch nur ein Kind in feinen Stoffen, dem man zu viel Macht gegeben hatte. Erst, als das Schloss wieder zugeschlossen und es finster in der Zelle war, wurde sich Kalkarib wirklich bewusst, was gerade geschehen war. Belzora, seine einzige Verteidigungslinie und die starke Anführerin des Zellenaufstands war soeben, wegen ihm, aus der Zelle abgeführt worden und somit Opfer ihrer eigenen Worte. Denn sie war es selbst, die wollte, dass es keinen Aufstand gibt, egal wer heute geholt wird. Noch ehe die Stimmung in der Zelle kippte, musste jemand etwas tun und dieser jemand war Kalkarib.